|

TORINO

SUD COSTA OCCIDENTALE

"Non faccio un teatro «politico» perché non parlo di Berlusconi, di cronaca nera, ma ho messo in atto delle denunce sociali. Il mio teatro ha a che fare con le inciviltà del mondo". Emma Dante, Palermo Dentro, Porcheddu 2013

I suoi spettacoli raccontano di personaggi ai margini e famiglie sole. Evidenziano un'umanità allo sbando, quotidianità domestiche in cui pochissimo spazio è concesso all'amore, che civilizza e innalza, e tantissimo invece se ne concede all'animalità e alla violenza che abbassano. Della sua produzione si sono scelti tre spettacoli a tematica queer, letti attraverso lo spettro e della critica teatrale e delle teorie queer. Rappresentazioni e idee di un'omosessualità che si modificano col cambiare del tempo e della politica. E dalla rivoluzione all'involuzione.

Mishelle di Sant'Oliva 2006

UNO FRA I TANTI

La vicenda di Gaetano, il padre, e di suo figlio Salvatore è una storia in cui la comunità queer (ma non solo ovviamente) può ben riconoscersi: gli accesi dialoghi, le liti violente e le frequenti incomprensioni fanno parte dell'intimità di ognuno. Tutti possono immedesimarsi nell'uno o nell'altro, ma qualunque sia la scelta, il dolore resterà il medesimo. Per empatia. E se è proprio nel rancore e nella rabbia con cui il pubblico si immedesimerà inizialmente, successivamente sarà guidato, sapientemente, verso la trasformazione dei sentimenti negativi in positivi.

Salvatore, conosce la verità sulla madre, sa cioè che scappata per diventare ballerina si è, poi, ritrovata a fare la prostituta. E il suo travestirsi, nello sguardo di Dante, appare come un modo per avvicinarsi al padre, volendo ricordare la moglie/madre perduta.

E l'incontro tra i due avverrà proprio quando il padre, abbandonando forse le strutture mentali di cui tutti siamo vittime, riconoscerà la moglie nel figlio (il femminile nel maschile) abbracciandolo forte.

L'incontro, si sottolinea, è dato dalla condivisione, se pur del dolore. Siamo nel 2006 e Michelle della Dante, potremmo dire, sintetizza bene il clima innovativo della prima metà degli anni Duemila. Innovazione non solo sulle tematiche ed i soggetti, non solo nella scelta di un corpo specifico, ma soprattutto nel messaggio. Si invita, intelligentemente, a considerare le similitudini più che le differenze.

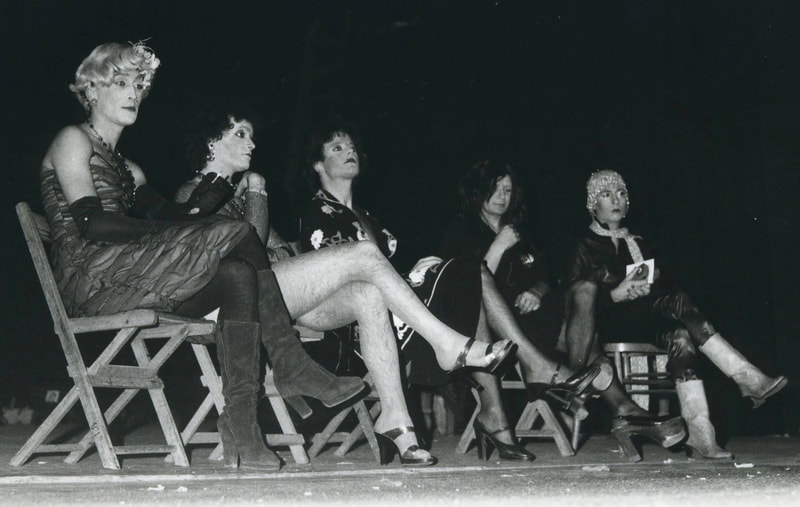

LE PULLE 2009

FIGURA MITICA

Se in Michelle la riflessione sul maschile e il femminile si trova in secondo piano rispetto al messaggio di accettazione e condivisione, ne Le pulle diventa elemento primario. Le cinque protagoniste pregano le loro madonne per ricevere il miracolo: il rovesciamento del femminile sul maschile - senza dover subire l’operazione o la scomunica di un bigotto Cardinale - cosi da essere ibridi, a metà strada tra i due sessi.

Rispetto al primo, ne Le pulle si assiste ad un cambio di prospettiva. L'omosessuale non è più solo una persona normale che soffre come può soffrire chiunque, ma diventa una figura mitica. Si allontana dai comuni mortali per risiedere non si sa bene dove. Il credere, poi, che essere gay voglia dire essere espressione di ambedue i sessi, è tanto un luogo comune quanto una idiozia bella e buona. Ma crederlo è stato importante, a quanto pare, non solo per tutta una serie di narrazioni, teoriche, sull'androgino, il drag e il transessualismo, ma, e soprattutto, perché ha dato modo ad alcuni omosessuali di sentirsi dei veri e propri sciamani (oltre che esteti, cultori dell'arte, professionisti del buon gusto).

In realtà, l'intuizione dell'ibrido di cui la storia dell'arte è piena, è figlia, in tempi recenti, del confronto con l'Oriente. Ma dal momento che Est e Ovest hanno storie e culture diverse, la questione della convivenza fra il maschile e il femminile in ognuno di noi, in Occidente, non è stata compresa appieno. Tutto si gioca sull'apparenza perché tutto viene fagocitato dall'ottica consumistica. Maschile e femminile invece, sono energie che nell'universo hanno pari dignità e nulla hanno a che fare con la nostra idea di mascolinità e di femminilità. La questione è molto più profonda e per questo necessità di una rivoluzione antropologica.

Ma torniamo al nostro discorso. Il passaggio fra il primo e il secondo spettacolo, come abbiamo detto, segna una differenza di sguardo nel porre la questione omosessuale. Ma ancora con Le pulle, l'omosessuale, anche se reso altro rispetto al resto, riesce comunque a trovare o ritagliarsi un posto nella società. I personaggi, in tutte e due le opere, sono positivi e attivi. Pregni di dignità agiscono coraggiosamente. Sono eroi che sanno di avere il diritto di esistere e che la società ha il dovere di accoglierli.

OPERETTA BURLESCA 2014

ETERNI TEENAGERS

Operetta burlesca è espressione di questa involuzione che prima di tutto è antropologica. La visione dell'omosessuale nel 2014 è tale e quale alla visione che ne dava, più o meno, la televisione negli anni Novanta con la serie Commesse. La storia è imbevuta degli stessi luoghi comuni, purtroppo ancora dannatamente veri, soprattutto nella mente degli stessi omosessuali. Questo è il vero problema.

A ben vedere, la condizione del protagonista Pietro come "sfigato" omosessuale passa in secondo piano. Quello che conta, nella storia della Dante, è che Pietro ha 40 anni ed è un mammone, e come la maggior parte degli italiani vive a casa. Non vittima del contesto o della famiglia come si potrebbe pensare. Ma solo ed esclusivamente vittima di sé stesso. Della sua mancanza di introspezione e privo della volontà istintiva e primaria di affermazione di sé.

Poteva andarsene, scappare, mollare tutto come hanno fatto moltissimi che non condividendo le consuetudini dell'ambiente natio, trasformano il disagio, il dolore quindi, in desiderio di affermazione. Sia uomini che donne e non solo gay, e sicuramente prima dei quaranta, hanno avuto a che fare con il rifiuto, la mancanza di comprensione, il disagio. Tutti. Per questo Pietro, l'omosessuale di oggi, non è perdonabile e non può neanche essere preso ad esempio per la lotta ai diritti omosessuali.

Che diritti vuole inseguire un adulto come Pietro, che per tutta la vita ha fatto l'adolescente soubrette chiuso nella sua camera? E per di più si trova tenera questa "fanciullezza", paragonandola a torto al "fanciullino" letterario. Perché in effetti, Pietro non sembra affatto un adulto che alimenta il fanciullino, quanto piuttosto un ragazzo non cresciuto. Rinchiuso nella sua stanza sogna solo il principe azzurro ed essere "favolosa" per lui (luogo comune per altro superato anche da molte donne).

Pietro è il simbolo di un involuzione antropologica, fin troppo assecondato anche dal teatro. E non si capisce come mai si parla solo di un certo tipo di omosessuali, quelli con una forte predisposizione al mondo femminile, facendo coincidere le tendenze sessuali, con delle afasie energetiche. Non tutti gli uomini gay vogliono essere o prediligono uomini femminei. Anzi, l'omosessualità dovrebbe essere la fascinazione verso un'iper-mascolinità che a volte può sfociare, per eleganza interna, in gentilezza dei modi. E soprattutto non tutti vogliono travestirsi e non tutti, facendolo, inseguono l'ideale della donna Baraccona (che oggi assume una connotazione diversa rispetto agli anni Settanta e Ottanta).

Nel senso, esistono vari livelli di consapevolezza umana tanti quanto sono le visioni umane dell'essere gay. Certo che Pasolini o Wilde non avevano la visione di Pietro. E il nuovo punto di vista sta tutto qui. L'omosessuale post 2010 non è più rivoluzionario, e Pietro non ha nulla a che vedere con Salvatore e con le pulle. Sei eroi, che scelta la loro strada, la percorrono a testa alta. Coraggiosi nel vivere negli insulti e nello squallore, pronti a creare un nuovo credo fatto di madonne camp e inclusive. Sono creature pregne di dignità che più di altri, forse, hanno conosciuto le verità della natura umana.

E Pietro cosa rappresenta? La miseria umana e intellettuale di certi omosessuali di oggi. Che prima di tutto sono "piccoli" uomini. Che si auto ghettizzano, vergognandosi. E questo significa che in meno di dieci anni, da Michelle a Pietro, l'uomo ha subito un'involuzione bella e buona. Ma non all'interno delle società, che abbiamo visto mutare nei colori e nelle leggi, quanto piuttosto all'interno degli omosessuali stessi. Il disagio è sociale o individuale oggi come oggi? E quanti, nel mondo LGBT fatto di slogan e di "ismi", hanno lo stesso spessore di Harvey Milk? E quanti hanno lo stesso autentico desiderio di giustizia dei partecipanti allo StoneWall del 1968?

Sicuramente i protagonisti delle opere esaminate non conosceranno la storia queer né i suoi protagonisti. Però si è altrettanto sicuri che, nella mancanza di nozioni, o nell'odierna assenza di memoria, Michelle e Le pulle abbiano uno spessore umano totalmente diverso da quello di Pietro. E se i primi, pur con la capacità di volare sono vittime di gabbie imposte dalla società, il secondo, in un'ignavia priva di dignità, appare sprovvisto della consapevolezza che il volo necessita. Per la paura di volare, Pietro, si è tarpato le ali.

* parti del testo de La Miseria degli omosessuali. Operetta burlesca al Festival delle Colline, Bertuccio 2014

gb

ApprofondiMENTI

QUEER E TEATRO

BIO

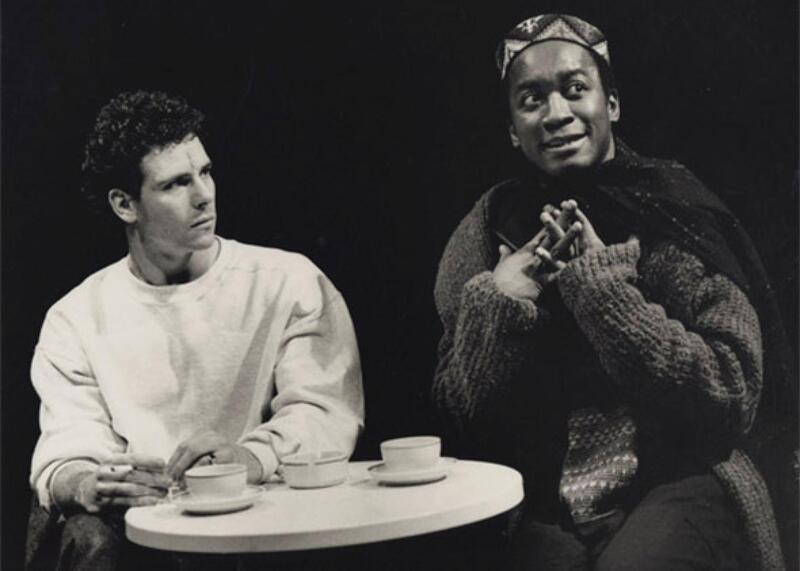

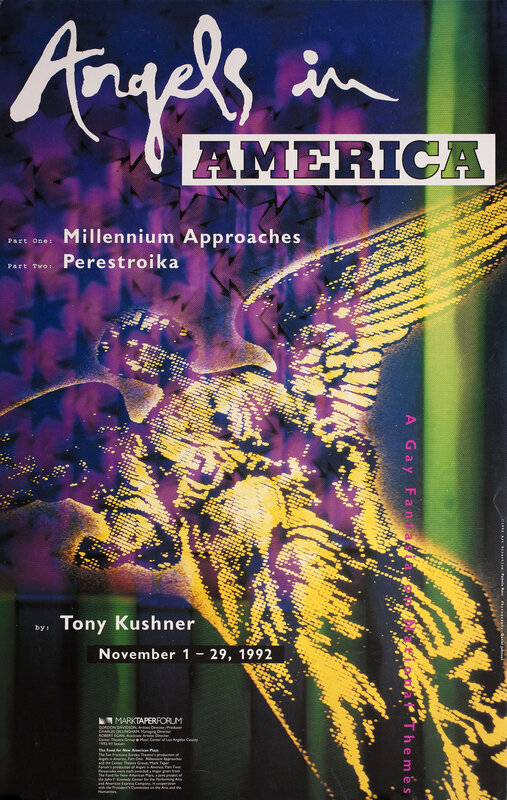

Quasi dieci anni dopo il primo Tony, nel 2003, HBO ri-adatta il testo teatrale per la televisione consegnando al pubblico una mini serie con lo stesso titolo. Diretta da Mike Nichols e interpretato da Meryl Streep, Al Pacino, Emma Thompson, Mary-Louise Parker e Patrick Wilson, la miniserie ottiene undici Premi Emmy e cinque Golden Globe. Volano alto questi angeli.

TESTO

Qui emerge l'espediente drammaturgico: l’operazione di autoanalisi dei personaggi che avviene mediante la teatralizzazione della propria condizione. Kushner attribuisce, così, ai personaggi il racconto di sé stessi piuttosto che delle loro azioni. E i protagonisti quando subiranno un evento che destabilizzerà le loro esistenze, reagiranno, appunto, raccontando il proprio disagio, argomentando il proprio caos interiore. Insomma in Angels Kushner non la rivela la psicologia dei personaggi come nella tradizione americana, ma la espone.

PARODIA

In Angels il trascendente - evidente nell’aspirazione alla vita di Prior e dei suoi amici, chiaro nel racconto mormone, cristallino nell’apparizione dell’angelo - si fa, però, parodia. E più specificatamente la parodia queer, a partire da questo momento, agirà, non solo come elemento estetizzante ed eccentrico, ma come vero e proprio sovvertimento. Inversione e capovolgimento necessari, non solo per mostrare il punto di vista dell'altro, ma per provare a minare molte delle convinzioni, e convezioni, che rappresentano le fondamenta dei nostri condizionamenti.

Nell'opera di Kushner, infatti, non sono gli uomini a cercare gli angeli. Dio, annoiato, si nasconde e per questo c'è bisogno di un profeta che lo invogli a tornare. Gli angeli necessitano, dunque, dell'aiuto degli uomini e Prior, gay e malato di Aids, peccatore marchiato, in Angels in America può essere un profeta e ricevere l’annunciazione come la Vergine Maria. Espedienti narrativi, inversioni contestuali che insieme danno vita ad una fantasia gay, certo, ma su un mondo di tutti.

Prior concluderà l'opera, rivolgendosi al pubblico, con queste parole: «Siete tutte creature favolose, tutti e ciascuno di voi. E io vi benedico: ancora Vita. La Grande Opera Ha Inizio».

gb

ApprofondiMENTI

QUEER E TEATRO

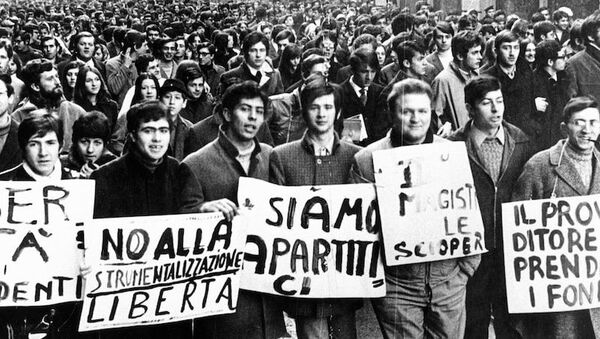

AGITAZIONE E IMPEGNO

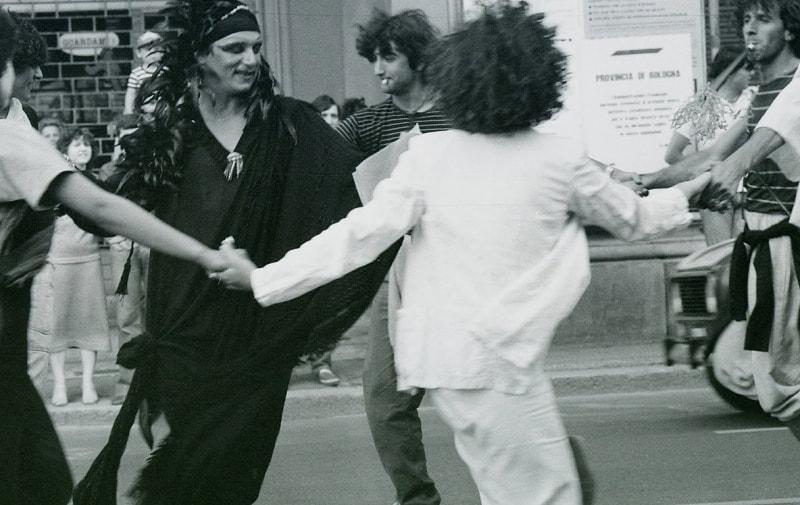

Questo tipo di teatro - che si faceva per le strade, fra la gente, proponendosi come mezzo di agitazione e impegno sociale – esigeva una profonda adesione alle problematiche del territorio per approfondire discorsi quotidiani, come il sesso, la famiglia, il lavoro e tutto ciò che nella società rappresenta un tabù o un ostacolo. Lo scopo era quello di trasformare il teatro in un mezzo a cui si poteva accedere liberamente, iniziando una ristrutturazione dei vecchi codici teatrali, inadatti ormai a comunicare al pubblico. E contro l'insufficienza del vecchio naturalismo si cerca un diverso uso del linguaggio con l'obiettivo di raccontare meglio, più direttamente, le contraddizioni e dissensi sociali.

ART ET POLITIQUE

GRUPPI TEATRALI DI BASE

Da fenomeno spontaneo e sottovalutato - molti gruppi cominciarono la loro esperienza per caso o sulla base di motivazioni generiche: rifiuto del consumismo, voglia di fare teatro - l'esperienza dei gruppi di base divenne un fenomeno di importanza e di incidenza non inferiore a quella del teatro ufficiale. Questa larga diffusione dei Gruppi di base portò all'esigenza di una qualche forma di coordinamento, non tanto per organizzare in qualche modo le diverse realtà o per cercare di darsi una struttura istituzionale, quanto per chiarire a sè stessi e agli altri le ragioni e i modi della loro esistenza e del loro operare, per avere la possibilità di un confronto, per conoscersi e autoidentificarsi.

L'incontro più importante si svolse a Bergamo il 5 dicembre 1976 e un anno dopo, dal 18 al 20 marzo 1977, a Cascina Terme ebbe luogo il primo convegno nazionale dei Gruppi Teatrali di Base. Ad onor del vero, un primo convegno si era svolto a Perugia nel novembre del 1970 ma venne dimenticato.

TUPAC AMARU & TEATRO EMARGINATO

Un esempio di gruppo teatrale di base è il collettivo Tupac Amaru fondato da Danio Manfredini,Paolo Nalli, Dolly Albertin e César Brie. Comincia a muovere i suoi primi passi nel 1975, inserendosi nel centro sociale del quartiere e quindi in rapporto organico con la vita degli abitanti, con le loro lotte e le loro avanguardie. L'attività del collettivo si muoveva in stretta relazione con quelli che erano i problemi del quartiere dell'Isola a Milano. E sempre di Milano il gruppo Teatro emarginato nato anch'esso nel '75 in seguito all'occupazione di uno stabile, il Fabbricone, organizzata da Autonomia Operaia. Il suo fine può essere sintetizzato in una frase: Non siamo spettacolo della contestazione, ma siamo in lotta per la rivoluzione.

gb

ApprofondiMENTI

QUEER E TEATRO

PASSIONE TEATRO

GLI ESORDI

LA MODONNA DI POMPEI

La storia, in breve, racconta di una napoletanissima madre d'un omosessuale che parla "da mamma a mamma" con la Madonna di Pompei in favore del figlio. Con un finale per niente scontato, la performance avveniva in luoghi non deputati al teatro, in strade e piazze, e grazie al serissimo umorismo e all'impegno politico-sociale fresco, è diventata una delle più note azioni teatrali provenienti da una realtà del movimento gay. Acquisendo i contorni semi-mitici di un "classico", ritornando in numerosissime occasioni durante gli anni Ottanta e Novanta, le esibizioni di Ciro Cascina, divennero presto un cult della comunità LGBT.

Espressioni come "troppabbella" o "inciuciare", termini usati correntemente in tutto il movimento gay dell'epoca (e giunti fino a noi), testimoniano il successo avuto nei confronti del pubblico, confermato anche dalla critica, quando nel’aprile del 1981 ottenne il primo premio a la “Sei giorni del monologo”, organizzata dall’Associazione Culturale Out-Off al Teatro Cristallo di Milano alla quale partecipò anche Mario Mieli. Nel luglio dello stesso anno venne presentato, anche, al Festival di Santarcangelo di Romagna.

CARRIERA

Sull'omosessualità, nel 2008 Ciro Cascina ha dichiarato: «Mi spiego meglio: l'omosessualità non esiste, né esiste l'omosessuale, secondo me. Esistono persone che a partire da una matrice che possiamo definire come un afflato sentimentale per una persona del proprio sesso, cercano di adeguare la propria vita a questo loro sentire. I modi possono essere tanti, uno lo fa vestendosi da donna, un altro mettendosi la cravatta, o facendo il prete o la drag queen o il papa.»

gb

ApprofondiMENTI

QUEER E TEATRO

ORIGINE

NOTE SUL CAMP

RI-NOMINARE

Discutere di teatro gay, quindi, non riguarda la definizione di un genere - eterosessuale, bisessuale, lesbica, gay - nel quale fissare l’identità di un personaggio. Il genere non è dato una volta per tutte, non è stabile e non decreta nessuna identità, anzi e quest'ultima ad essere plasmata dalla performance queer. In questa nuova prospettiva, l’intero catalogo di azioni, eventi, comportamenti che mettono in pratica le strategie di rappresentazione sono camp.

QUEER E CAMP

Il camp come parodia queer presuppone che ci sia un punto di vista, un’osservazione a distanza; implica un originale e la sua parodia, un modo di vedere e di rappresentare il mondo che viene ri-progettato attraverso la parodia. Se per Sontag il camp era una qualità posseduta dall’oggetto, per Meyer, camp, è una maniera di leggere e scrivere, un punto di vista sul mondo.

gb

ApprofondiMENTI

QUEER E TEATRO

FILOSOFIA E TEATRO

Riconoscendo le affinità non solo coi grandi autori e compositori napoletani, ma anche con Artaud, Genet, i poeti maledetti e Pasolini, Moscato declina il suo personale linguaggio in un originale plurilinguismo che lo colloca tra i capofila della nuova drammaturgia napoletana.

CARCIOFFOLA'

All’epoca, racconta Moscato in un'intervista per Il Manifesto, si faceva un teatro en travesti. Loro me l’hanno sempre detto (riferendosi ai suoi alunni): noi non siamo rimasti scioccati. Per noi tu non eri professore, per noi eri un accesso all'anima. Quando hanno visto Scannasurice, Trianòn 1983, Festa al celeste nubile santuario, 1984, e poi i lavori con Annibale Ruccello per loro è stato naturale, come se lo sapessero prima di me che il mio posto era il teatro. Assieme alla drammaturgia metto sempre anche la filosofia.

NAPOLI | BABELE

Come Annibale Ruccello, Enzo Moscato nella scrittura teatrale è tradizionale ed innovativo al contempo. Una produzione letteralteatrale in cui la lingua napoletana, dal napoletano classico barocco al moderno dei bassifondi, adottando termini inglesi, francesi e tedeschi - rubati ai mass media e rielaborati - crea un cortocircuito linguistico e di significati che rendono più ricca la lingua e migliore la sua espressione.

Un pastiche utile a raccontare l'esasperazione contemporanea e le condizioni più negative del vivere moderno. Si delinea, così, un autore colto e vicino ad artisti come Viviani, che attingendo dalla tradizione orale e popolare, opta per una classicità narrativa e meno rappresentativa, affidando ad un attore-narratore questo elemento formale.

COMPLEANNO

Non si può dire che Bolero o che Jennifer è solo un trans. C’è una storia di borghi, di ghetti, di esclusione di tutta l’umanità di cui lui/lei era portavoce. Senza essere nostalgici, è triste vedere come abbiano lasciato andare le grandezze del teatro italiano. Scontiamo molto provincialismo, (anche) in teatro. Lo spazio storico non c’è stato, così com’è avvenuto in Francia, Inghilterra, Germania. Per esempio, noi – al Sud – non abbiamo una drammaturga. Qualche tentativo c’è stato ma l’Italia è tornata indietro. Oso dire che la nostra drammaturgia era un’altra cosa. Oggi si fa letteratura. Io sono tradizionale e innovativo, sono sulla scia di una genetica del teatro e nello stesso tempo sono altro da quello.

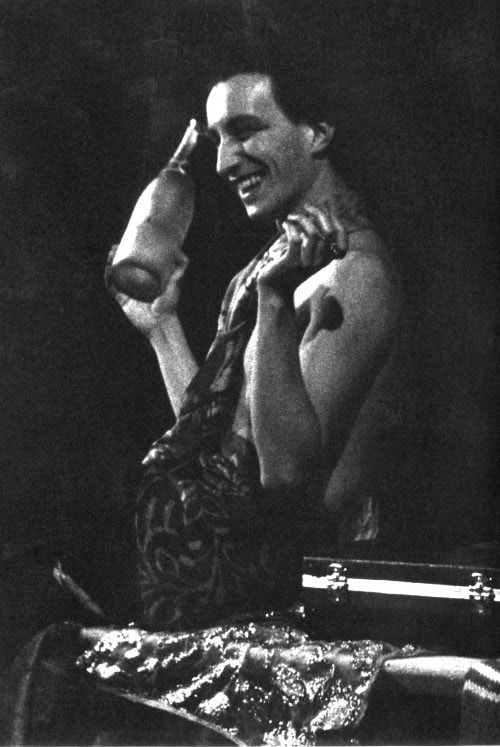

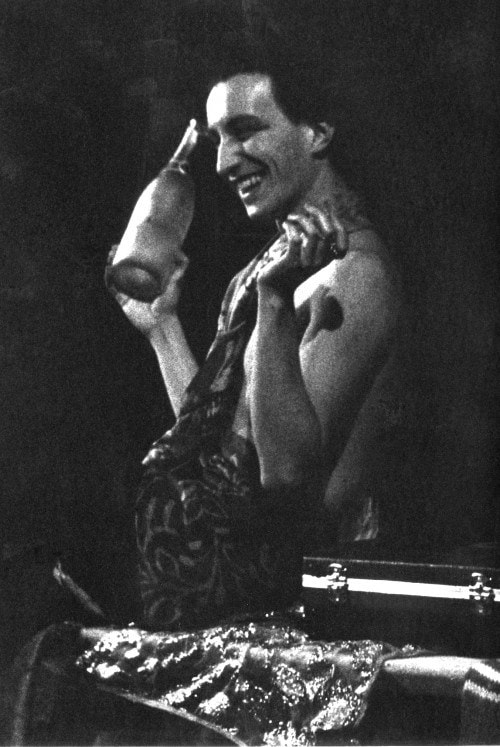

RICONOSCIMENTI

Una summa di tutto ciò che avevo fatto in sei anni - continua nella stessa intervista - era una sorta di offertorio del mio corpo, della mia anima di tutto me al pubblico. Non mi riservavo nulla nel darmi completamente. Nell’86 mi denudavo, ballavo, mi dannavo, cantavo, appicciav o’ ffuoc ‘ncopp a scena che non si poteva fare: sono stato cacciato da tutti i teatri. Il mio andare in scena era totalmente in oblazione, senza cautele. La ripresa dello spettacolo è stata molto più sulla difensiva: la tremendità avviene attraverso le parole e basta. Negli anni, una persona sviluppa anche una sorta di auto difesa. Oggi lo faccio ma con una serie di tutele. Ho capito che come dice Artaud il teatro è una grande terapia, è una grande medicina ma contemporaneamente anche un grande veleno, se non lo sai dosare.

Le même et l’autre

Penso a Il balcone di Genet. Parla della rivoluzione. Quello che deve accadere fuori, se non accade dentro, non può esistere. Ci dev’essere un rapporto molto stretto tra quello che fai e quello che accade dentro e fuori di te. Questo è essere rivoluzionari. Quando c’è un combaciamento. Non sempre questo succede. Se non c’è una consapevolezza della necessità sociale di quello che stai facendo, sei destinato a morire. Se mi chiedi adesso quali sono le mie opinioni sul teatro, ti dico che il teatro, se non è già morto, ha ancora pochi anni da respirare. Vedo come vanno le cose. Non sono mai stato amante dei narcisismi teatrali. Non si può parlare di sé senza parlare dell’altro da sé. Non può essere. Le même et l’autre. Non l’ho inventato io. ENZO MOSCATO

gb

ApprofondiMENTI

QUEER E TEATRO

A NORD

Tra i primi nomi a sperimentare le nuove vie teatrali compaiono quelli di Marco Baliani, Marco Paolini, Laura Curino, Mariella Fabbris, Lucilla Giagnoni, Gabriele Vacis. Raccontare una storia non bastava, l'ambizione di questi artisti era di mettere in scena alcune delle tragedie che hanno attraversato l'Italia nei decenni del dopoguerra: i fatti di Ustica, l'omicidio Moro, il Vajont, per esempio. Questo approccio più sociale e politico, diede vita, sviluppandosi, ad una macro area del teatro di narrazione: il Teatro civile, sensibile a temi legati ai diritti umani e alla storia del Novecento.

Le opere di Marco Cortesi e Mara Moschini: possono esserne un esempio significativo. Pensiamo allo spettacolo La Scelta, inchiesta sulla Guerra nella Ex-Jugoslavia, al monologo a due voci Rwanda sul Genocidio Rwandese del 1994 o alla messa in scena de Il Muro, storie vere legate al Muro di Berlino.

Altra macro area all'interno del teatro di narrazione è il Teatro ragazzi. Fenomeno particolare della scena italiana, a Torino ha il suo centro in La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani e nel festival Incanti promosso da Controluce.

A SUD

Gli anni Ottanta hanno diffuso violentemente e velocemente la cultura di massa attraverso i mass media su una popolazione che non era, in tutte le fasce sociali, pronta a digerire, in egual misura, l'omologazione necessaria. Se Enrico Fiore parla di questo periodo come di una “de-evoluzione” al livello sociale, paradossalmente, a teatro, la ritrovata centralità del testo e della scrittura si affermano, in tutta la penisola, proprio in un periodo in cui la lingua italiana si omologa attraverso la massiccia diffusione di televisione, radio e cinema.

Radici forti, tradizioni e “napoletanità”, unite alla cultura di massa, caratterizzano tutta la produzione partenopea. E nel momento in cui l’omologazione di una società ad una cultura nazionale colpisce un’identità profondamente radicata ma in declino, autori come Ruccello e Moscato portano sulla scena studi antropologici, filosofia, considerazioni sociologiche. La cultura, ultimo appiglio cui aggrapparsi per sfuggire al “vortice omologatore".

gb

ApprofondiMENTI

QUEER E TEATRO

LA MADDALENA

CENTRO FEMMINISTA & COLLETIVO GRAMSCI

MUSICA E IRONIA

CAMBIA IL VENTO

Per approfondire la tematica femminista e il suo creare collettivi e comunità, si consiglia il sito

HERSTORY | Gruppi e collettivi femministi a Roma e nel Lazio dagli anni '70 ad oggi

gb

ApprofondiMENTI

QUEER E TEATRO

EDUACARE CON IL TEATRO

Professore con l'ambizione del teatro educativo, pioniere del movimento LGBT, cabarettista e cantautore dichiaratamente gay, D'Alosio fu, anche, un attore che tentò, in linea con le ricerche pasoliniane e non solo, di trasformare il proprio dialetto, l'abruzzese, in lingua vera e propria. Dalla cattedra al palcoscenico, il passaggio impose il cambio del cognome. La scelta d'un cognome ebraico come nome d'arte sarebbe stato, pare, sia un omaggio al ramo materno della sua famiglia, Cohen era il cognome della madre, sia e soprattutto, l'identificazione con una minoranza oppressa e perseguitata nel corso della storia.

Cohen legava, infatti, idealmente e per analogia, le due comunità e si augurava che il mondo omosessuale potesse conservare la propria identità e i propri riferimenti culturali, proprio come la comunità ebrea. Implicazioni fortemente politiche che fanno di Alfredo Cohen uno dei fondatori del teatro politico omosessuale italiano.

TEATRO POLITICO OMOSESSUALE

In Come si vince contro chi ci opprime, sulla rivista del "Fuori!" nel 1972, parlando dei suoi personaggi così scriveva: «Non ho mai portato sulla scena l'omosessuale metropolitano: non lo sento, non lo sono. Mi interessa la "mezzafemmena", come venivo chiamato io in paese. Vorrei farne un nuovo tipo teatrale, che so, come Pulcinella o Colombina. (…) Sono molto legato alla mia terra. Sono un "cafone"; un "provinciale": ma come scelta.»

DENUNCIARE L'OMOLOGAZIONE

Altra sua grande passione, altro mezzo per il suo attivismo, era la musica. Nel 1977 scrive, infatti, i testi e le musiche del suo album Come barchette dentro un tram, prodotto da Franco Battiato e Giusto Pio. Nel 1979, sempre con il duo Battiato/Pio scrive due canzoni: Roma e Valery. Quest'ultima dedicata alla transessuale Valérie Taccarelli che Cohen conobbe a Bologna, poi rimaneggiato, il testo si intitolò Alexanderplatz cantata da Milva nel 1982. Nel 1992, si apre una parentesi cinematografica, con la partecipazione al film Parenti serpenti di Mario Monicelli interpretando la parte di Osvaldo detto La Fendessa.

Purtroppo non esistono riprese cinematografiche dei suoi spettacoli, fatta eccezione del documentario di Maria Rosaria La Morgia, Alfredo Cohen recital, prodotto dalla sede regionale abruzzese di Rai3. Censurato e mai trasmesso durante la sua vita, fu integrato, nel 2018, nel documentario di Enrico Salvatori e Andrea Meroni, Alfredo D’Aloisio in Arte (e in politica) Cohen.

gb

ApprofondiMENTI

QUEER E TEATRO

antropologia e teatro

Ambientate nelle periferie o nel degrado urbano, si raccontano - attraverso un linguaggio meticcio fra il napoletano colto della tradizione barocca e quello del sottoproletario suburbano - le realtà delle protagoniste, in cui la frustrazione imperante crea atmosfere iperreali, sature di sventura. Scomparso giovanissimo, Annibale Ruccello è stato riscoperto e rivalutato negli anni Novanta, divenendo una delle voci più interessanti e originali del teatro italiano della seconda metà del XX secolo.

Le cinque rose di Jennifer (1980); Weekend (1983); Notturno di donna con ospiti (1984); Ferdinando (1985); Piccole tragedie minimali (1986); Anna Cappelli (post. 1987) sono le opere con cui Ruccello ha indagato la trasformazione dell'immaginario attraverso la scomparsa dei miti/riti collettivi. La sua scrittura teatrale, con l'adozione del carattere noir e dei ritmi da thrilling, usa il dialetto non come forma di un teatro di tradizione ma come linguaggio di un teatro di sperimentazione.

La sua stessa presenza, come autore e attore en travesti - Le cinque rose di Jennifer; Notturno di donna con ospiti; Ragazze sole con qualche esperienza - è parte integrante di quella ricerca antropologico-teatrale sui temi dell'identità (culturale e sessuale) in un universo repressivo, contaminato nel linguaggio e nei comportamenti dai modelli di vita borghese.

ferdinando

Ferdinando è la storia della baronessa Clotilde, matura nobildonna che nel 1870, non accettando i Savoia, passa i suoi giorni a letto, malata d’ipocondria, in una villa di periferia. Donna Gesualda, sua cugina povera, la assiste, ricoprendo il doppio ruolo di infermiera e secondino. Tra pillole, ozio e le visite di Don Catellino - il prete, coinvolto in intrighi politici e amori sconvenienti - la vita scorre noiosa. Fino all'arrivo improvviso di Ferdinando, un giovane affascinante ed educato, che scatena l'interesse della piccola comunità, quando afferma di essere un lontano nipote della baronessa.

Tutti se ne innamorano e Ferdinando diventa l'amamte di Don Catellino, della baronessa e anche di Gesualda. Mosse dalla gelosia, Clotilde e Gesualda avvelenano il sacerdote. Ferdinando, però, si rivela non il nipote della baronessa, ma il figlio del notaio venuto per rubare i gioielli che, la baronessa, a sua volta, aveva rubato ad un vecchio amante. Il giovane, ricatta le due donne: i gioielli o lo scandalo. La baronessa, priva di alternative, ri-torna vittima dell'ipocondria.

Lo sguardo Omosessuale

Il vero personaggio gay è quello di Donna Clotilde o meglio è il modo in cui Ruccello costruisce lo sguardo di Gesualda che ci mostra il lato omosessuale. Utilizzando l’immaginario culturale gay, mettendo in scena un personaggio ibrido, contaminato e portatore di desideri contrastanti, costruisce il carattere di Clotilde.

«Fatte mettere ‘e mmane dinte’e cazuneā (Toccandogli il membro nei calzoni) Chisto oìā Chisto ccàā Adda essere sulo d’’o mioā Si saccio ca ‘o daie a quacchedun’ata, t’’o taglioā M’’o mangioā»

Una donna che ha dovuto lasciare la propria città, la famiglia e i suoi diritti a causa della sua personalità, unicità da cui trae anche energia e orgoglio. Affermazione e emarginazione sociale, amore e distruzione fanno de la baronessa la metafora di un mondo che fatica a ricongiungersi con le proprie radici storiche e culturali, che teme il futuro e si nasconde. Unico slancio vitalistico il desiderio, quello sessuale. Desiderare farà ricongiungere Donna Clotilde con la sua vera natura.

Un modo di essere che in chiave camp teatralizza la sua condizione drammatizzando la relazione con gli altri. Si crea così un meta-teatro in cui tutti i personaggi sono descritti attraverso il suo sguardo mentre il suo corpo si espone come una parodia - la malata devota o la seduttrice sensuale - metafora de la resistenza al mondo che cambia.

Sesso e potere

Nel teatro di allora o nei romanzi infatti, i personaggi femminili usavano il sesso come un capitale, solo per poi pentirsi e riscoprire l’amore - pensiamo a La signora delle camelie - oppure, quando esercitavano potere o gestivano denaro, finivano per diventare asessuate, come nel caso di La visita di vecchia signora di Friedrich Dürrenmatt. Nel testo di Ruccello invece, la protagonista, non più giovane, ha potere e sete sessuale, e usa il suo potere per soddisfare la sua fame. Un atteggiamento che la letteratura ha sviluppato più spesso al maschile e che fa di Donna Clotilde una donna che si comporta come un uomo.

gb

Approfondimenti

queer e teatro

MINARE DA DENTRO

Già con Un pesciolino, breve monologo del 1957 con protagonista una zitella sui generis, si impone l'elemento autobiografico, con al centro il tema de la diversità e la donna si fa metafora della paura degli uomini di tutto ciò che provoca scandalo. Nel 1963 è la volta di Vivo e Coscienza in cui afferma l'inconciliabilità pratica tra vita e coscienza, con la speranza che verrà un giorno [...] in cui la Vita sarà Coscienza e la Coscienza Vita.

Con Italie magique, scritto per l'interpetazione di Laura Betti, tra il '64 e il '65, racconta la storia italiana dalla Seconda Guerra Mondiale all'avvento del Neocapitalismo, dove con ironia brechtiana si mette in scena l'assurda "convinzione che l'io sia sempre più mio, mentre è di Mammona."

DIVERSITà VS SOCIETà

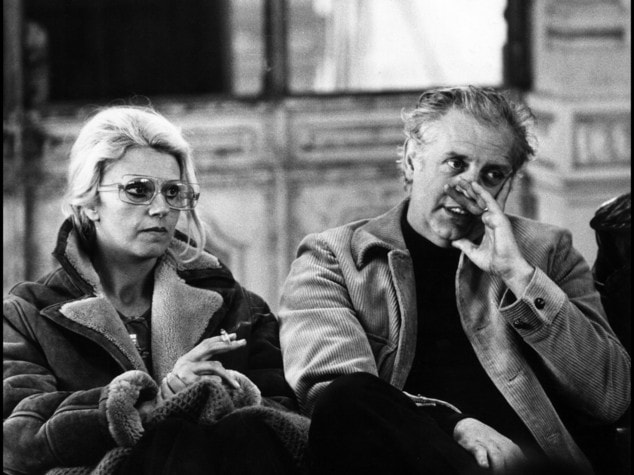

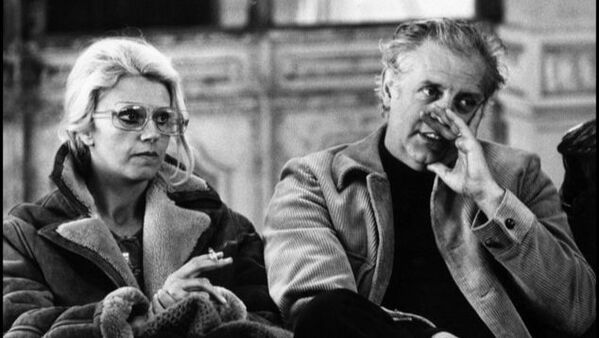

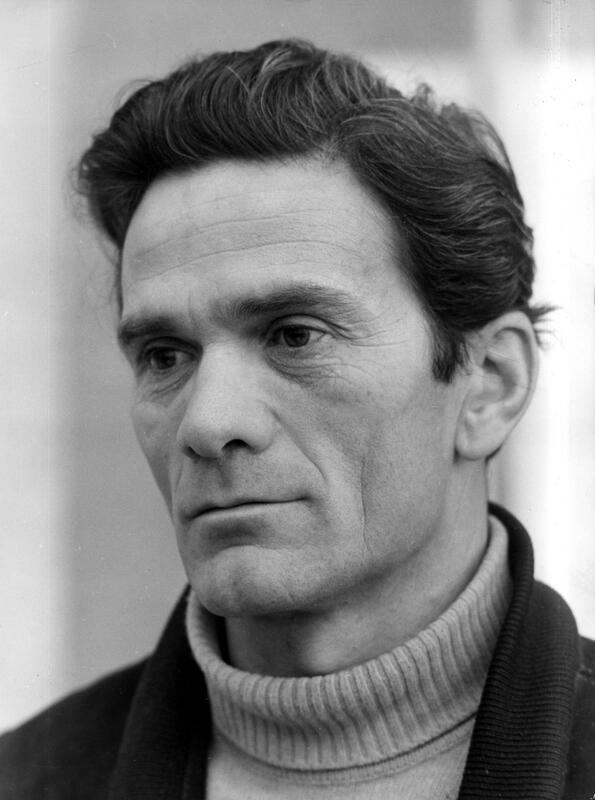

Pasolini vuole mettersi in contatto diretto e dialogico - da qui i dibattiti dopo le rappresentazioni - con un pubblico non di massa, ma che ha una cultura, potenzialmente, pari alla sua anche se appartenenti ad ogni classe sociale. In Orgia (1966-70), l'unica tragedia che ha messo in scena lui stesso a Torino, con Laura Betti, rappresenta il divario tra diversità e società raccontando di sesso, potere, violenza e norme sociali. Dal pubblico al privato, un altro dramma borghese:

"voglio che la società non abbia un atteggiamento razzistico verso gli esclusi. [...] Se c'è qualcuno che è diverso, qualunque diversità sia, ha diritto di esserlo, e la società non deve avere un atteggiamento razzistico contro questa diversità. Deve capirla, discuterla, analizzarla, ma non avere un atteggiamento razzistico di rifiuto e di esclusione."

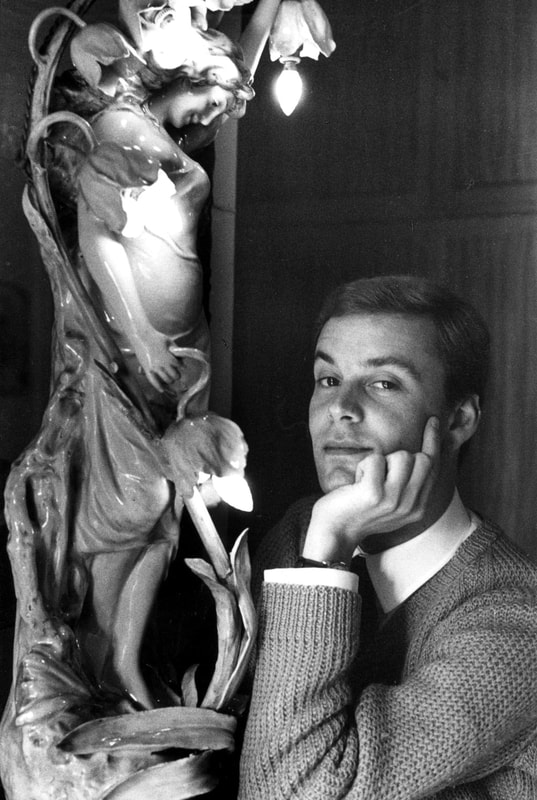

In quest'ultimo dramma, dietro la vicenda di un poeta cecoslovacco, Jan, si nascondono le vicende autobiografiche di Pasolini stesso, dalla giovinezza - con il suo amore per il Friuli e il mondo contadino - all'impegno intellettuale e artistico sulla scia di un realismo che valorizzava la lingua popolare, sino alla delusione dovuta all'imborghesimento di tutti e tutto, con il benessere consumistico. Ancora, la rinuncia al potere politico, quando alla fine degli anni sessanta, Pasolini comprende che, nell'epoca del neocapitalismo, occorre un nuovo impegno: la Rivoluzione di una Nuova Destra sublime. Morirà assassinato l'anno successivo, nel 1975.

gb

Approfondimenti

queer e teatro

PROTAGONISTA

Angels in America, consegnato alle scene nel 1990, apre la decade con il mutato punto di vista. Opera in due parti - Millennium Approaches e Perestroika - di Tony Kushner, gli Angeli influenzeranno le generazioni successive per la capacità di collegare la tematica omosessuale a questioni più ampie, rappresentando uno dei primissimi esempi in cui il pubblico eterosessuale poteva provare a confrontarsi con lo sguardo queer. Si ricorda che il queer lancia uno sguardo camp sul mondo. Dunque, l’identità queer diviene una performance, un processo in cui lo sguardo descrive e crea il proprio mondo.

In Angels in America i personaggi sono sempre narratori di sé stessi. E come se raccontassero la propria vita in scena non solo ai comprimari ma anche ad un pubblico immaginario. Ed è questa teatralità dentro il teatro che marca l'opera con un forte accento drammatico. E la narrazione del vissuto dei protagonisti, in Angels in America individua i tratti drammaturgici tipici della scrittura queer: le battute non si accontentano più di alludere ad un’azione fisica o ad un bisogno interiore del personaggio, ma si ampliano attraverso commenti, riflessioni, contenendo al suo interno, letteralmente, sia il testo che il sotto-testo.

ITALIA | TEATRO IMMAGINE

Spinto dalla necessità di rendere visibile la frammentarietà dei gruppi, nel giugno 1994 il Teatro del Lemming organizza, a Rovigo, il Festival Opera PrimaMartino Ferrari, rendendo pubblico un monitoraggio dal quale risultano circa duecento realtà sommerse. Nello stesso anno a Cesena, i gruppi dell'area romagnola, già in contatto con il Lemming, incontrano altri nuclei sparsi. A Verona nell'autunno del 1994 e a Bologna nella primavera del 1995, con più di cinquanta compagnie presenti si cerca di individuare un possibile canovaccio teorico-programmatico e poetico, per poi approdare a San Benedetto del Tronto nel settembre 1995 con la fondazione dei Teatri Invisibili in cui una parte di compagnie si costituirà in associazione, l'altra in un arcipelago di indipendenti, conosciuto come il fenomeno romagnolo.

IDENTITà FLUIDE

Tra i solchi di un teatro-vita, questa generazione comincia a raccontarsi. Senza la distanza dallo spettatore e nella convulsione di segni e linguaggi, lo spettacolo si pone al limite tra reale e apparente. E in questo contesto, il senso della parola si svela attraverso un movimento, una folgorazione. E, allo stesso modo, gli oggetti di scena, depurati del tratto naturalistico, si rivelano attraverso l'effetto simultaneo di configurazioni e azioni sottratte alla logica, dilatando, così, il gesto in modo da creare una drammaturgia dell'inconscio. Il tema della morte come frattura, le invenzioni neo-barocche, pop e camp; la fluidità nell'identità sessuale e nei ruoli sono punti di contatto, congiunzioni estetiche a tutta questa nuova generazione.

gb

ApprofondiMENTI

QUEER E TEATRO

CONTRO IL TEATRO BORGHESE

Già a partire dalle commedie tra il 1959 e il 1961 era forte la satira di costume nella struttura della farsa. Ma nel 1968, quando insieme a Franca Rame, Massimo de Vita, Vittorio Franceschi e Nanni Ricordi fondano il gruppo teatrale Nuova Scena, l'obiettivo sarà quello di ri-tornare alle origini popolari del teatro e alla sua valenza sociale. Il 1º ottobre 1969, a Sestri Levante, Fo porta per la prima volta in scena la giullarata Mistero buffo, fantasiosa rielaborazione di testi antichi in grammelot - linguaggio teatrale, una mescolanza dei vari dialetti della pianura padana, che si rifà alle improvvisazioni giullaresche e alla Commedia dell'arte - traendone una satira politica e sociale tanto divertente quanto affilata. Molti, considerano Mistero buffo, il modello del "teatro di narrazione"

LA COMUNE

Oltre alla raccolta di fondi, Soccorso Rosso garantiva un supporto legale attraverso gli avvocati attivisti: invio di lettere, pacchi e soldi ai detenuti politici e alle rispettive famiglie, visita in carcere ai detenuti, denuncia delle ingiustizie e degli abusi sui carcerati alla stampa, ai parlamentari italiani e ai magistrati, denuncia delle torture e dei maltrattamenti subiti durante gli interrogatori e la detenzione, e, non ultimo, le condizioni disumane nelle carceri.

Dopo la strage di piazza Fontana del 1969, giudicata una «strage di Stato», e la morte in questura dell'anarchico Giuseppe Pinelli, Soccorso Rosso inizia una campagna per la liberazione di Pietro Valpreda, sospettato di essere colpevole per la strage. Questa nuovo impegno condurrà nel 1970 alla stesura di Morte accidentale di un anarchico, opera dal forte impegno politico, ispirata al caso della morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli ma ufficialmente ispirata a la morte di Andrea Salsedo negli Stati Uniti all'inizio del XX secolo.

gb

ApprofondiMENTI

QUEER E TEATRO

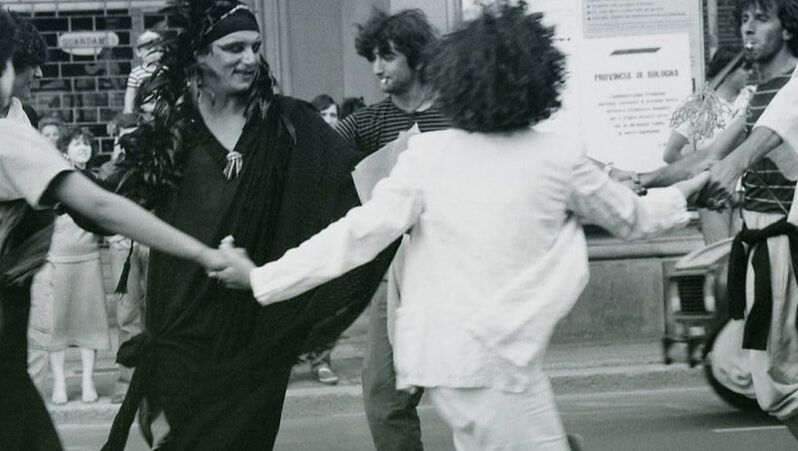

LOTTA DURA CONTRO NATURA

Ancora, a quando intervista gli operai dell’Alfa Romeo in tutina bianca e con i capelli cotonati, o a quando si presenta in tacchi a spillo e boa di struzzo alle riunioni di Autonomia Operaia. Non ultimo, quando, in “vesti di pastorella”, ruba il microfono a Dario Fo, all’affollatissimo raduno bolognese contro la repressione del 1977. Momenti e contesti diversi, che attestano la sua forte carica performativa, spesso estrema, se includiamo i famosi atti e detti coprofagi che lo hanno reso celebre sulla stampa scandalistica del tempo. Insomma Mieli era già una diva alternativa e le sue riflessioni tendevano a scardinare ogni concetto di appartenenza. Questo lo rese il capostipite del movimento queer italiano.

Rileggere oggi l'opera di Mario Mieli - che amava che si rimarcasse la sua indubbia somiglianza con Marella Agnelli - apre uno spiraglio su una narrazione magmatica che riassume un decennio frenetico: gli anni Settanta. Straordinario filtro, il suo, fatto di diverse tensioni e contraddizioni, di adesioni, fughe e abusi, di marxismo e di pratiche di autocoscienza vissuti a contatto con i movimenti omosessuali a Londra e a Parigi.

DIPENDENZA E RIGETTO

ATTIVISMO

Rivoluzione possibile solo a partire da un radicale cambiamento dei costumi e dei ruoli nella società, e che il comunismo doveva facilitare la liberazione dell'eros, che lui istituiva come molteplice e polimorfo. La parola omosessuale era già, ai suoi tempi, un limite. Mieli era più oltranzista e attualissimo e dichiarava che “L’eros libero sarà transessuale” riferendosi all'ideale mitico dell’ermafrodito, magia della congiunzione dei sessi.

Nel programma Rai Come mai del 1977, al momento dell’uscita di Elementi di critica omosessuale (sua tesi di laurea pubblicata da Einaudi nel 1977, da Feltrinelli nel 2002 e nel 2017), Mieli in abiti da signora milanese con tailleur e perle, perfettamente a suo agio, svolge un’intervista serissima sul movimento omosessuale e sul rapporto con il movimento femminista, dichiarando che la società può salvarsi solo attraverso le donne, “portavoci del futuro”.

“Il trionfo dell’amore mobile, nobile, frizzante, effervescente, fluido, si può avere solo se il piacere carnale non viene più giudicato sporco perverso e peccaminoso: altrimenti la diffidenza, la paura, la nevrosi continueranno a inficiare i rapporti umani e la logica autolesiva dell’egoismo alienato ci porterà alla catastrofe irreparabile”, dirà alla conferenza di Brescia nel 1982, un anno prima il suicidio.

“Non è più il momento di battere, ma di combattere”

Vaffanculo… eBBene sì!

SU MIELI

Pubblicato nel 2002, e ristampato dieci anni dopo, dalle Edizioni Croce, il testo Oro Eros e Armonia: L’ultimo Mario Mieli. Breve raccolta di saggi, interviste, discorsi e racconti dell’ultima fase della vita di Mieli, quella della cosiddetta fase alchemica, già ampiamente toccata nel Risveglio dei faraoni, a cura di Giampaolo Silvestri, con introduzione di Ivan Cattaneo.

Del 2016 è la pubblicazione di un altro testo, Mario Mieli – E adesso, a cura di Silvia De Laude per Clichy, con una biografia e una bibliografia, un saggio della curatrice, e molti brani e testi tratti da opere, lettere, discorsi, interviste del milanese. Del 2019 è la pellicola Gli anni amari diretto da Andrea Adriatico e interpretato da Nicola Di Benedetto, presentato in anteprima nella serata di pre-apertura della Festa del Cinema di Roma.

gb

ApprofondiMENTI

QUEER E TEATRO

TRACCE E CODICI

SODOMITA VS OMOSESSUALE

NUOVE IDENTITà VECCHI STEREOTIPI

RAPPRESENTAZIONE E COSTRUZIONE

TEATRO QUEER?

produrre modelli

prospettive culturali

gb

Approfondimenti

queer e teatro

fugure marginali

politicizzare il mezzo

Durante gli anni Sessanta si delineano delle pratiche di azioni, che si inseriscono nelle attività rivoluzionarie, nel superamento della separazione tra arte e vita quotidiana. Non fu solo una denuncia verso le strutture esistenti, ma anche una proposta di un nuovo teatro capace di porre interrogativi, fatto di gesti contemporanei. Per questo fu promosso un convegno che si svolse ad Ivrea dal 9 al 12 luglio 1967, evento che entrò nella storia del teatro contemporaneo e per questo ampiamente documentato.

rivoluzionare i costumi

visioni interne

Si crea così un nuovo teatro o meglio un nuovo modo di concepire il teatro, visto come strumento di comunicazione attivo, aperto agli scambi comunicativi con un pubblico non più passivo ma co-creatore dell'evento teatrale. Un teatro con contenuti nuovi, espressi attraverso canali comunicativi diversi. Lontano dal teatro dell'epopea di Piscator, dal teatro epico di Brectht, dal teatro celebrativo di massa e dal teatro per il popolo e quello del popolo, nasce così il Teatro politico.

teatro politico

I gruppi che si formavano su intenti prettamente politici, continuavano anche la loro sperimentazione in campo avanguardistico, pensiamo al collettivo Nuova Scena capeggiato da Dario Fo e Franca Rame, o alle opere di Leonardo Sciascia e Pasolini. Di questo filone fanno parte il Teatro Popolare di Ricerca (www.teatropopolare.org) nato a Padova nel 1964, il G.T.S. di Firenze, importanza centrale ebbe Bologna con Radio Alice (radioalice.org) e il Collettivo Jacquerie.

A Torino un gruppo di studenti dà vita ad un tentativo di teatro assembleare di strada: nell'aprile 1970 nel quartiere Le Vallette, viene intrapresa un'azione sul tema della condizione degli operai emigrati dal sud. Il testo parte dalla protesta contro gli amministratori della casa "Don Orione" per estendersi alla problematica più generale della logica di sfruttamento che sta alla base del mercato degli affitti delle case.

azioni teatrali

gb

Approfondimenti

queer e teatro

PRIMO DECENNIO

RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Declinati secondo modalità e finalità diverse, questi gruppi si organizzano come connessione fra associazioni, residenze creative, festival: si fa rete. E ad accomunarle è un’attitudine interdisciplinare al lavoro teatrale che sfocerà, quasi naturalmente, in una spettacolarizzazione degli altri linguaggi. Ricerca e sperimentazione è il binomio cardine del primo decennio. Tra il 2000 e il 2001 nascono Anagoor e Santasangre, nel 2003 Cosmesi, nel 2004 Città di Ebla, Gruppo nanou, Pathosformel, Menoventi, Muta Imago e Teatro Sotterraneo. Nel 2005 Opera e Orthographe. Nel 2006 Babilonia Teatri e Ricci/Forte, nel 2007 CollettivO CineticO, Silvia Costa/Plumes Dans La Tête, Dewey Dell, Fibre Parallele. Nel 2008 Codice Ivan.

PRODOTTI DI CONSUMO

Tale struttura organizzativa esprime sicuramente la volontà di esercitare un maggiore potere di affermazione, ma è anche il portato più esplicito del sistema omologante di Internet, che a metà degli anni Dieci, dopo l’implosione della new economy, vede nascere il Web 2.0, basato non più su siti statici ma su piattaforme di condivisione, forum e blog e, in una seconda fase, sui social network.

In una cornice così delineata, ci spinge a riflettere Mauro Petruzziello, questa frammentazione riflette, in todo, quella dell’attuale società dei consumi. E all'interno di quella che è la nostra identità societaria la pubblicità e la produzione on demand fagocitano gusti e identità trasformando, così, l'esperienza d’avanguardia in prodotto di consumo. E coloro che vogliono difendere la propria identità e integrità artistica rischiano, in un circolo vizioso e narcisistico, di richiudersi in sé stessi. Non a caso, questo nuovo teatro è, come si diceva, sempre più un teatro di festival - seguito da un pubblico nomade fatto di addetti ai lavori - sempre meno, spiace dirlo, un teatro fertile.

SECONDO DECENNIO

STAGNAZIONE

Un nuovo teatro autoreferenziale e asfittico, come ben sottolinea Mauro Petruzziello in Attore, performer, recitazione nel nuovo teatro italiano degli anni Zero, 2014: “un teatro delle diversità che rischia di essere azzerato dall’incultura dell’identità e dell’intolleranza. I buffoni di corte che, in accordo con lo spirito del tempo, alimentano il carisma del sovrano e finiscono per renderlo immune da qualunque critica”.

gb

ApprofondiMENTI

QUEER E TEATRO

INTERPRETARE LA FEMMINILITà

Uno dei pochissimi grandi attori italiani che non ha mai fatto mistero della sua omosessualità, negli anni Sessanta Poli recita vestendo panni femminili, caratterizzando i personaggi con una originale satira di costume, mischiando malinconia e funambolismo, travestitismo e cabaret. Interprete di Femminilità!, attraverso uno stile autentico, rapido e incisivo, Poli portava a teatro parodie di romanzi o di commedie dell’Ottocento e del primo Novecento. Ricordiamo La nemica 1968, Carolina Invernizio! 1969, La vispa Teresa 1970, L’uomo nero 1971, Giallo 1972, Apocalisse 1973.

PARODIARE USI E COSTUMI

RITA DA CASCIA

LA VISPA TERESA

L'UOMO NERO

IL LUSSO DELLA LIBERTà

Artefice di un teatro dal carattere chiaramente letterario, portavoce del lusso della libertà di un artista in lotta con il senso comune, Paolo Poli è stato un interprete fuori dagli schemi. Un uomo capace di guardare oltre la maschera dell’attore en travesti non lasciando trapelare nulla di lezioso o di vezzoso nella sua grazia. Non c’è civetteria o timidezza nei confronti della realtà, non c'è volontà imitativa o di "uguaglianza mediatica". La sua grazia risponde ad un’armonia forte, generata da un’intima e lucidissima intelligenza.

* Vai alla playlist dedicata a Paolo Poli sul canale youtube di Art is present: spettacoli ed interviste.

gb

ApprofondiMENTI

QUEER E TEATRO

Autore

Giovanni Bertuccio

Archivi

Gennaio 2022

Gennaio 2021

Gennaio 2020

Settembre 2019

Marzo 2019

Gennaio 2019

Ottobre 2018

Giugno 2018

Maggio 2018

Aprile 2018

Gennaio 2018

Marzo 2017

Dicembre 2016

Novembre 2016

Ottobre 2016

Settembre 2016

Luglio 2016

Giugno 2016

Maggio 2016

Categorie

Tutti

Action Painting

AIDS

Anna Halprin

Annibale Ruccello

ANNI NOVANTA

Anni Sessanta

Arnulf Rainer

Art Brut

Arte

Arte Dei Folli

ARTE E STRADA

ARTE RELAZIONALE

Artivisive

Azioni

Bodyart

CAMP

Cibele

CIRCO VERTIGO

CLAUDIO ZANOTTO CONTINO

COMPORTAMENTO

COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI

Coreografi

Corpo

CORPO E TEATRO

Cromosomi

Cubo Teatro

Danza

DANZA CONTEMPORANEA

Danza Di Comunità

Danza Di Comunità

DANZA URBANA

DES Danza Educazione Società

Drag

EGRIBIANCODANZA

FESTIVAL

FLIC TEATRO

Franca Zagatti

Gender

Genere

Genetica

GRAFFITISMO

Graphic Novel

Gunter Brus

Hans Prinzhorn

Hermann Nitsch

Il Teatro Dell'altro

Informale

INTERPLAY FESTIVAL

Interviste

ITALIA

Jean Claire

Jean Dubuffet

JEFF KOONS

Judson Dance Theate

Kunst Und Revolution

LACAN

La Nuova Drammaturgia Napoletana

L'art Chez Les Fous

Lesbismo

Luca Silvestrini

Malerei-Selbstbemalung-Selbstverstumme-lung

Mario Mieli

MICHEL FOUCAULT

Monique Witting

MOSTRE

NATURA IN MOVIMENTO

Nicola Galli

NICOLAS BOURRIAUD

NOVECENTO

ORLAN

Otto Muehl

Otto Muhl

Performance

Pollock

PROGETTO ORESTE

Protein Dance Company

PSICODRAMMA

QUEER

Queer E Arte

Queer E Danza

Queer E Teatro

Registi

Renato Barilli

Riti Di Passaggio

Riti Orgistici

Rito E Danza

RUDOLF LABAN

SILVIA BATTAGLIO

STRADA E ARTE

STREET ART

STREET DANCE

Taurobolio

Teatro

TEATRO A CORTE

Teatro Di Orge E Misteri

TEATRO DI STRADA

Teatro Sociale

TECNOLOGIA

TORINO

TRACEY EMIN

Videoart

Videoinstallazione

VUCCIRIA TEATRO

Walter Benjamin

Wiener Aktionisten

Willi Ninja

Wolfli

Feed RSS

Feed RSS