|

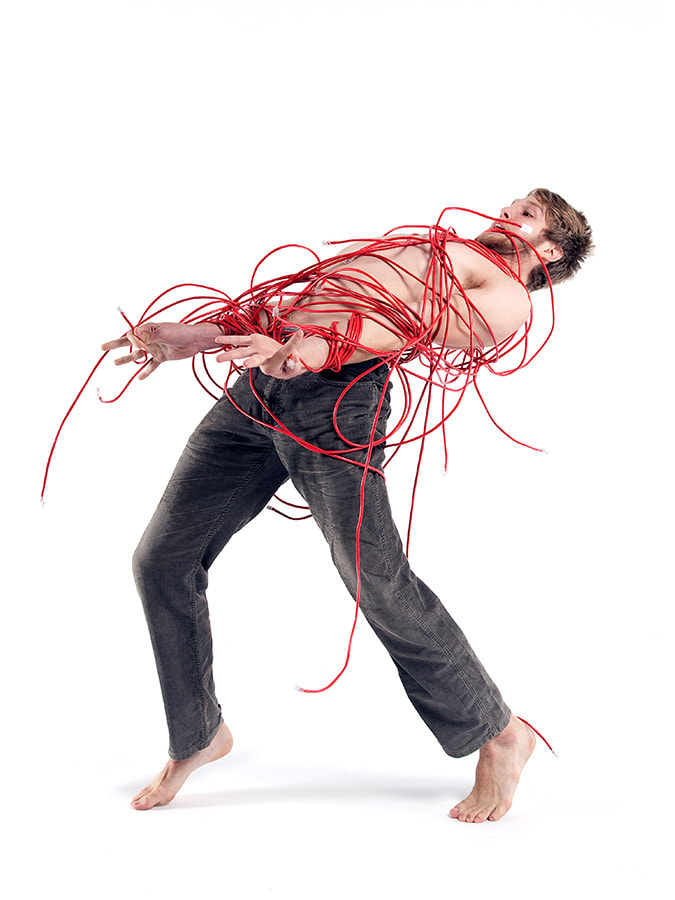

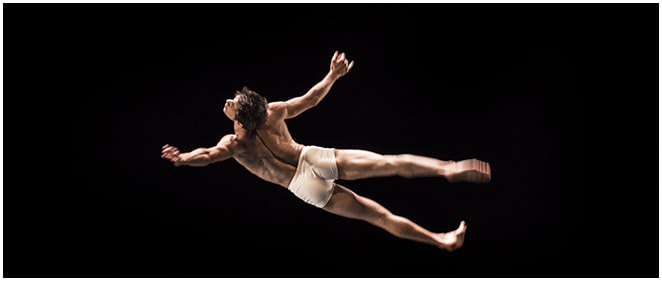

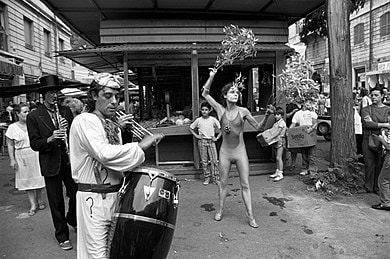

Tra le voci più rappresentative dell’avanguardia britannica, Protein è nota per il suo desiderio di fusione tra teatro e vita reale, dentro e fuori i palcoscenici. Fondata nel 1997 dall’italiano Luca Silvestrini e dalla svizzera Bettina Strickler a Londra, la Protein spazia tra le arti e le generazioni. Il suo è un teatro di danza umano e divertente che esplora le istanze contemporanee con un mix di storie, musica e movimento. Premiata Best Independent Dance Company al National Dance Awards 2011, il carnet coreografico della Protein comprende lavori site specific come gli hit Publife e (In)visible Dancing, e spettacoli per il palcoscenico come Big Sale, The Banquet, Dear Body, il pluripremiato LOL (Lots of Love) e il più recente Border Tales. Border Tales, 2013 Progetto del 2013, è un workshop svoltosi con gli utenti del Islington Centre for Refugees and Migrants, per creare una performance condivisa con gli ospiti e gli invitati, la famiglia e gli amici. Descritta in un articolo su Open Democracy e British Guida Theatre, il progetto ha sviluppato un rapporto di reciproco sostegno tanto che i vantaggi sono stati immediati fra i partecipanti che, insieme a Protein hanno sperimentato la danza come un modo per esprimere se stessi, migliorando il benessere personale e della comunità. (In)visible Dancing, 201O Progetto singolare e probabilmente l'ultimo progetto portato a termine in Italia. Per l'Oriente Occidente Festival 2014, (In)visible Dancing abbatte le barriere dell’età, del ceto sociale in nome della danza che emerge spontanea davanti agli occhi dei passanti trasformando, giorno dopo giorno, non solo il luogo che la ospita, ma anche tutti coloro che la praticheranno e osserveranno. In Piazza Erbe a Rovereto, per quasi tutta la durata del festival (In)visible Dancing, per accumulazione si rende ‘visibile’ portando a sé, passo dopo passo, un numero sempre crescente di persone: scuole di danza locali, la gente comune, abitanti, passanti. Tutti insieme uniti, nel flash mob finale. Una vera e propria esplosione collettiva che, con più di cento protagonisti, rende onore alla danza e le concede il potere del rito e della rigenerazione. Real Life real Dance, 2006 Il programma in cui Protein utilizza la danza per fare una reale differenza nella vita delle persone. Lavorare con la gente e con le proprie idee e di propri movimenti in RLRD vuol dire fornire uno sbocco creativo per persone provenienti da ceti sociali diversi sfollati o senza impiego. Precedenti progetti RLRD hanno incluso residenze con i giovani esclusi dal sistema scolastico ordinario, per dare fiducia e una nuova prospettiva a tutti i coinvolti: studenti, insegnanti e genitori. Un esempio, questo, di come la pratica artistica può promuovere il ri-impegno e un vero e proprio cambiamento di atteggiamento. A questo proposito Protein ha anche intrapreso residenze innovative in ospedali per bambini insieme a fisioterapisti, il personale ospedaliero e ballerini, per aiutare i giovani a recuperare e riguadagnare il movimento. Questo lavoro si è ampliato, includendo le persone svantaggiate di ogni età e provenienza, concentrandosi sui rifugiati, con collaborazioni intraprese durante la ricerca per Borde Tales. www.proteindance.co.uk gb

|

curare mente e corpo

ARTCORPS

consapevolezza

DANZA SENIOR

Di fronte il proprio invecchiamento, ha lavorato con le persone anziane nella sua comunità creando Seniors Rocking (2005), eseguito da oltre 50 anziani all'aperto su sedie a dondolo. Per onorare la memoria del marito, ha creato una trilogia, che comprende Spirit of Place, un lavoro site-specific in uno spazio teatrale all'aperto che aveva progettato (eseguita nel 2009, poco prima della sua morte). Nel 2013 ha rivisitato il suo innovativo Parades and Changes (1965), conservando la sua essenza, ma con l'aggiunta di nuove sezioni per renderlo attuale.

EREDITA'

Il suo lavoro è stato descritto in istituzioni quali il MoMA PS1, il Centre Pompidou e il Museo ZKM. Il Museo di Performance & Design di San Francisco ospita la Anna Halprin Digital Archive. Altro materiale è disponibile Anna Halprin Papers presso la Divisione danza di Jerome Robbins presso la New York Public Library for the Performing Arts.

gb

Approfondimenti

danza di comunita'

PERSONALIZZARE IL MOVIMENTO

La danza di comunità si colloca all’interno di questa prospettiva artistica plurale ed inclusiva e afferma, prima di ogni altro principio, il diritto di tutti alla danza, indipendentemente dall’età, dalle possibilità, dalle diverse abilità e conoscenze. Ciò che viene offerto a qualsiasi persona voglia danzare è perciò un percorso di crescita e di scoperta, di ascolto e di stupore, di benessere e di presenza.

DANZA EDUCAZIONE SOCIETA'

PUBBLICAZIONI

gb

APPROFONDIMENTI

DANZA DI COMUNITA'

DECONTESTUALIZZARE

Usare il teatro nei diversi contesti di cui sopra, non deve intendersi come una mera decontestualizzazione del teatro, piuttosto come un processo di incontro e competizione performativo. Insomma, il teatro sociale deve tendere a svelare il performativo già esistente in quell'ambiente, rendendosi complementare, mettendolo a repentaglio, sfidandolo o elevandolo.

QUATTRO TIPOLOGIE

Questi tipi di teatro sociale – teatri in spazi/tempi di crisi – possono essere raggruppati in quattro categorie che hanno una relazione logica e sequenziale tra di loro: Teatro per la cura, Teatro per l’azione civile, Teatro per la comunità, Teatro per trasformare l’esperienza in arte.

RIABILITARE

gb

APPROFONDIMENTI

tEATRO SOCIALE

PRIMO NOVECENTO

Il percorso è iniziato ai primi del Novecento, con il padre della regia contemporanea Konstantin Stanislavskij. Poi è proseguito con le ricerche di Vsevolod Mejerchol’d (la biomeccanica), Etienne Decroux (il mimo), Ingmar Lindth (l'improvvisazione), Jerzy Grotowski (il training del Teatr Laboratorium e il parateatro), gli esercizi del Living Theatre, dell’Odin Teatret o di Tadashi Suzuki, solo per citare le esperienze più note. Ciascun creatore ha messo a punto una gamma di esercizi, giochi, metodi, training, pratiche, discipline, percorsi, situazioni (ma anche sperimentazioni e ricerche). Queste tecniche (cui è difficile dare definizioni precise, visto che ciascun creatore affina le proprie, facendole evolvere nel corso della propria carriera teatrale) operano a diversi livelli.

TECNICHE DELL'IO

il corpo (il gesto, la danza);

la voce (la dizione, il canto);

l’attenzione e l’energia (la «presenza scenica»);

il rapporto con gli oggetti;

la percezione del tempo e dello spazio;

la memoria e l’identità personale

(le emozioni e i ricordi, il personaggio, la maschera).

IL RAPPORTO IO - TU

l’incontro e la scoperta dell’Altro

le varie forme di dialogo e di interazione tra più individui, sia a livello fisico-corporeo - come la Contact Improvisation - sia a livello spaziale e prossemico, sia a livello verbale.

LA CREAZIONE DEL 'NOI'

il ruolo (ovvero l’insieme dello norme e delle aspettative che un sistema sociale tende a prescrivere all’individuo);

l’identità collettiva (il coro; il rito);

la creazione di un gruppo-compagnia

con la propria identità e il proprio linguaggio (la comunità).

Molte di queste tecniche ed esercizi lavorano in parallelo sul rapporto realtà-finzione, anche nella accezione del rapporto tra persona (reale) e personaggio (fittizio).

gb

approfondimenti

teatro sociale

attivare il pubblico

pedagogia e teatro

COMPRENDERE L'ESISTENZA

TEATRO ESTETICO

TEATRO SOCIALE

LAVORARE SU Sè STESSI

L'uomo si fa complesso, si da importanza ai “moti dell'animo” e le affinità tra il concetto psicoanalitico di «ritorno del rimosso» e quello stanislavskiano di «riviviscenza» sono evidenti. E non deve sorprendere che la psicoterapia - in particolare la terapia di gruppo - si sia rapidamente appropriata di terminologie e tecniche teatrali, per poi adattarle ai propri ambiti di studio. Tanto che all’inizio degli anni Venti, Jacob Levi Moreno, fondatore a Vienna nel 1921 dello Stegreiftheater, teatro di improvvisazione, delinea la tecnica dello psicodramma, con l’obiettivo di favorire la spontaneità degli individui che partecipavano ai suoi laboratori.

gb

APPROFONDIMENTI

TEATRO SOCIALE

teoria e curatela

In veste di curatore ha organizzato numerose mostre: Traffic, CAPC Bordeaux, 1996; Contacts, Fribourg, 2000; Négociations, CRAC Sète, 2000; Biennale de Lyon, 2005. Ma fondamentale è l’attività svolta per sei anni al Palais de Tokyo, non solo per la qualità delle mostre organizzate, ma per aver sperimentato nuovi modelli di gestione dei musei contemporanei. Dal 2007 è gulbenkian curator per l’arte contemporanea alla Tate Britain di Londra.

“l’umano è l’interumano”

Un'arte che per queste sue caratteristiche, viene definita arte relazionale, obbediente ad una estetica relazionale, che assume valenza anche sociale e politica.

gb

approfondimenti

arte relazionale

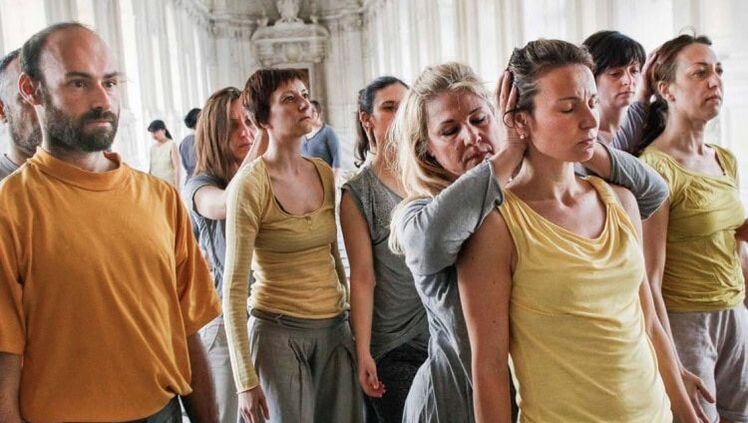

Lei è una dei 75 performers che hanno partecipato ad Altissima Povertà. Partitura coreografica ideata da Virgilio Sieni per la città di Torino. Il progetto, curato da La Piattaforma, si ispira al racconto biblico quale indagine sull'umano: un’archeologia del gesto che indaga la natura e l’origine del movimento. Una comunità del gesto con l'intento di creare un luogo dove il corpo si apre a sguardi, vicinanze e sostegni.

Scopriamo adesso, attraverso le parole e le sensazioni di una non professionista, scopo ed esperienze della danza di Virgilio Sieni.

intervista

R. Elisa De Luca. Insegnante

D. Come hai saputo dell'evento?

R. Ho saputo dell'evento grazie ad un amico che lavora nel settore.

D. La tua idea prima dello spettacolo?

R. Non avevo un'idea ben chiara del progetto e questo, per certi versi mi impauriva e, per altri, mi incuriosiva. Lavorare col corpo è stato sempre un mio "limite".

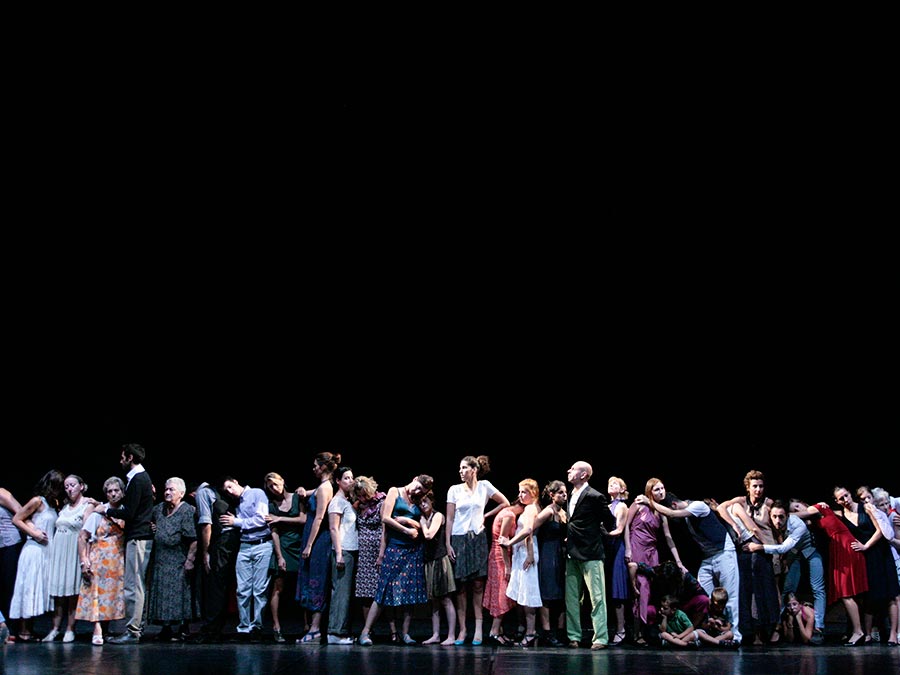

R. Le prove sono state faticose ma ad ogni incontro costruttive. La coreografia prevedeva un'intimità umana fra i corpi, una solidarietà del movimento che si è raggiunta in modo graduale nel corso degli incontri. Ed è proprio questa solidarietà, questo sostenersi l'un l'altro, che mi hanno colpito profondamente. Oltre ad aver imparato a sentire il mio corpo.

R. Chiaramente la percezione dello spettacolo si è amplificata. Intanto siamo passati dal nostro microcosmo di 8 persone ad un macrocosmo formato da 75 performers. La location già suggestiva di suo, nonché la partecipazione di Roberto Cecchetto che con la sua chitarra ha fatto vibrare le fibre di ognuno di noi, hanno fatto il resto. Il pubblico si è piacevolmente lasciato coinvolgere da questa "inusuale" mostra di quadri umani in movimento. E a fine spettacolo mi è sembrato di scorgere più di qualche paio di occhi lucidi..

R. A dire il vero la danza non è mai stata una mia grande passione, almeno finora. Grazie a questo progetto ho scoperto che dovevo solo imparare a conoscerla, a sentirla. La danza di comunità è una sorta di terapia contro il cinico individualismo di tutti i giorni. È stato molto toccante constatare come persone fino a quel momento sconosciute, iniziassero ad interagire tra loro come se fosse la cosa più naturale del mondo. Il grande senso di umanità creatosi lo porterò sempre dentro di me.

gb

approfondimenti

danza di comunita'

anni 90

L'Arte Relazionale, che ripensa in modo nuovo le figure dell'artista, dell'opera e del pubblico, va alla ricerca dell'origine di una sorta di creatività collettiva che si esprime attraverso pratiche artistiche nuove nei modi, nelle tecniche e nelle finalità, per la quale non è importante l'opera, ma la sua motivazione, la processualità attraverso la quale si compie, in una "zona di confine indistinta tra io e noi" come la definisce Carolyn Christov-Bakargiev, dove la "relazionalità" introduce la "necessità" della collaborazione artista-fruitore.

Ripensare il rapporto fra artista e spettatore

Alle pratiche di numerosi artisti contemporanei - tra i quali Félix González-Torres, Rirkrit Tiravanija, Philippe Parreno, Liam Gillick, Carsten Höller, Oreste - che definisce operatori di segni o semionauti, il critico dedica l'ultimo capitolo del suo saggio leggendoli alla luce della riflessione filosofica del francese Félix Guattari sull'estetica e sull'arte. Guattari, parla dell'arte in relazione alla vita nella sua totalità, partendo dalla sua pratica professionale di psicoanalista, riconoscendo, nella sua esperienza, il ruolo dell'arte come elemento terapeutico, utile a stimolare positivamente la soggettività per liberarla dall'alienazione e omologazione tipiche della realtà capitalistica. Nel mondo contemporaneo, caratterizzato dalla comunicazione di massa e dalla progressiva omologazione della tipologia dei rapporti interpersonali ed economici, l'opera relazionale svolge la funzione di interstizio, uno spazio in cui si creano alternative di vita possibili.

gb

approfondimenti

arte relazionale

democratizzare la danza

Nel Novecento, la danza di comunità, afferma Franca Zagatti nel suo libro Persone che Danzano, si impone come un’arte strettamente intrecciata al quotidiano, ponendo così le basi per una “visione plurale ed inclusiva della danza intesa come strumento di condivisione e integrazione sociale connotato da un agire creativo alla portata di tutti indipendentemente dall’età, dalle possibilità, dalle diverse abilità e conoscenze”.

Sta a noi oggi, continua, portare avanti un progetto di democratizzazione della danza, arte che è e deve essere “per tutti e per ognuno”, rispondendo concretamente alle esigenze e ai bisogni della società contemporanea. Coloro che partecipano a questi eventi, laboratori o performance, ci dice Alessandro Pontremoli, magari non danzeranno mai più, ma diventeranno sicuramente un pubblico per la danza, perché aver fatto esperienza diretta aiuta a capire dall’interno ciò che si vedrà successivamente.

anni 10

Nel giugno del 2013, ad esempio, alla Biennale College di Venezia, all'Arsenale, un gruppo di madri danzava con i propri figli. Al teatro La fenice, invece, quattro merlettaie di Burano mettevano in danza il proprio lavoro. In chiusura della Biennale College, coordinata dal direttore Virgilio Sieni, tutti i partecipanti ai numerosi eventi si esibivano in un rito collettivo. Al Festival Bolzano Danza, nell’estate del 2013, il pubblico ballava il Sacre du Printemps di Stravinsky ascoltando in cuffia la musica e le indicazioni del coreografo Olivier Dubois.

Nel 2014, alla Biennale di Venezia, Virgilio Sieni metteva in scena il suo Vangelo secondo Matteo, articolato in 27 quadri, composto da gruppi amatoriali provenienti da tutta Italia, e il quadro delle Beatitudini vedeva protagoniste quattro anziane raccoglitrici di pomodori in un tripudio di rosso. Nel Dicembre 2014, prima a Vienna e poi a Catania, nello spettacolo Oratorio per Eva, il coreografo Roberto Zappalà metteva in movimento “dieci corpi in transito” rigorosamente non professionisti.

Nel 2015, al Bolzano Festival il coreografo Olivier Dubois per il suo Les mémoires d’un seigneur, coinvolgeva quaranta amatori per la messa in scena.

gb

APPROFONDIMENTI

DANZA DI COMUNITA'

OSSERVARE

Il teatro è sempre stato un’arte sociale, a differenza, per esempio, della pittura e della scultura. Un quadro o una scultura esistono indipendentemente da chi li guarda in quanto oggetti e opere. Al contrario, uno spettacolo senza pubblico non può esistere, perdendo di senso. A questo proposito è Claudio Meldolesi - in Il lavoro del dramaturg. Nel teatro dei testi con le ruote - che conferma che «l’azione teatrale proviene dalla mente […] ma con modalità collettive anziché individualizzatrici, controllabili anziché dominatrici, coinvolgenti anziché introverse, portatrici di arricchimento affettivo e artistico».

azioni

quella di chi crea e realizza lo spettacolo (che coinvolge una pluralità di soggetti «creatori»);

quella di chi assiste allo spettacolo (il pubblico), che si fonde in una comunità più ampia con gli operaratori;

quella della società che ospita lo spettacolo, il territorio nel suo complesso.

Non trovando il suo punto di forza nell’intrattenimento, nel divertimento o nell’evasione, e non esaurendosi nell’evento spettacolare, il Teatro sociale si rivolge prima di tutto a chi lo pratica. Ed il Gruppo che si verrà a creare avrà come obbiettivi:

il superamento della rigidità e delle inibizioni;

la sensibilizzazione alla consapevolezza di sé stessi e della propria capacità di azione;

la semplificazione delle relazioni interpersonali e di gruppo;

lo sviluppo delle capacità espressive nonché della creatività individuale e collettiva (fisico-gestuale o sonoro-verbale);

l’integrazione del singolo nel gruppo, e del gruppo nel corpo sociale.

gb

APPROFONDIMENTI

TEATRO SOCIALE

FRA 80 E 90

Nell'ottobre 1993, a Orzinuovi, in provincia di Brescia, Roberto Pinto invitò alla mostra: Piero Almeoni, Maurizio Donzelli, Emilio Fantin, Eva Marisaldi, Premiata Ditta (Vincenzo Chiarandà e Anna Stuart Tovini), Luca Quartana e Tommaso Tozzi. Per l'occasione fu pubblicato un piccolo catalogo con il titolo Forme di relazione edito a Milano dalle Edizioni Millelire.

Sul finire degli anni novanta, altri due artisti, Massimo Silvano Galli e Michele Stasi, inaugurano, con l'agenzia Oficina - Making Reality, un'intensa stagione di riflessioni, progetti e opere d'arte relazionale direttamente immersi nel tessuto dell'intervento socio-culturale. Tra le tante, citiamo Cento Anni di Adolescenza, un articolato progetto finanziato dal Comune di Milano che, dal 2001 al 2005, in collaborazione con l'Università degli studi di Milano-Bicocca, che ha cinvolto oltre 2500 adolescenti nella creazione del proprio autoritratto.

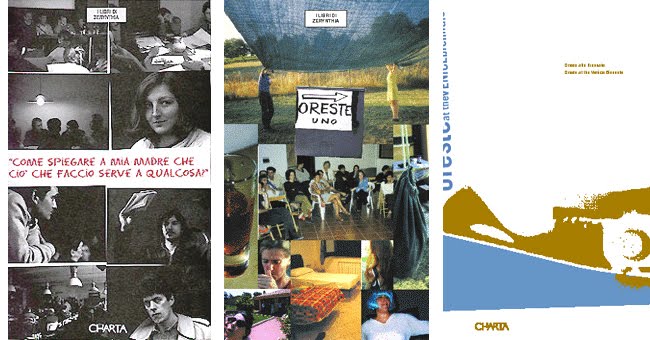

ORESTE

L'arco cronologico in cui Oreste si sviluppa va dal 1997 al 2001; successivamente, esaurendosi la sua funzione aggregante in un momento di crisi del mercato, il Progetto si dissolve spontaneamente in una serie di iniziative artistiche e culturali sul territorio italiano, sotto differenti denominazioni. L'eredità di Oreste – le idee e le amicizie nate dai suoi incontri e interscambi – dura ancora oggi, fino a diventare un esempio di nuova progettualità. Un caso emblematico si può considerare quello del progetto denominato Lu Cafausu e della conseguente "Festa dei vivi (che riflettono sulla morte)", che vede come artisti ideatori proprio alcuni dei più attivi e fondanti della esperienza di Oreste.

Curiosità

In quella occasione (10 giugno - 7 novembre 1999) Oreste diede vita a circa un centinaio di eventi artistici per un pubblico di migliaia di persone (alcuni tra gli eventi: New Spaces for Contemporary Art; Multimedia Communication of Contemporary Art; Human Tunnel; Connection with Oreste Due; OresteCinema; Urban Stickers; Connection with the conference Piacere, Picasso! ecc.) e più di 500 persone da tutto il mondo presero parte attiva allo svolgimento del Progetto. Lo stesso Harald Szeemann, a cui venne confermato l'incarico di dirigere anche la successiva edizione della Biennale di Venezia - la 49. Biennale Internazionale d'Arte 2001 - scelse di focalizzare la mostra in modo specifico sull'arte relazionale, ritenendo questa tendenza ormai diffusa, affermata e rappresentativa sul piano internazionale.

gb

APPROFONDIMENTI

ARTE RELAZIONALE

PSICODRAMMA

In Europa lo psicodramma si è evoluto grazie ad un gruppo di psicoanalisti francesi (D. Anzieu e successivamente P.e G. Lemoine e altri), che lo hanno arricchito della teoria e delle tecniche psicoanalitiche, influenzate da Lacan, e delle elaborazioni, alla versione classica, di Gretel Leutz e Anne Ancelin Schutzenberger. Lo psicodramma psicoanalitico in Francia è utilizzato sia in setting individuale (G.Bayle, I.Salem, Ph Jeammet, J.J.Baranes e altri), sia in modalità di gruppo (i già citati D.Anzieu, Lemoine, e S.Lebovici, R.Kaes e altri).

Psicodramma Psicoanalitico

Nello psicodramma a orientamento dinamico l'acting out teatrale e l'interazione scenica e fisica nel gruppo mantengono l'importanza stabilita da J. L. Moreno anche se basati su una attenta lettura analitica e dinamica dei fenomeni di gruppo. Un primato storico italiano nella storia dello psicodramma è la realizzazione del programma televisivo di O. Rosati Da Storia nasce Storia che mette in pratica l'invito moreniano che negli anni Cinquanta spingeva per far dialogare le tecniche attive di gruppo con i mass media di radio, cinema e televisione.

Per Psicodramma Analitico si può intendere quello di derivazione Junghiana ma anche quello psicoanalitico, Freudiano, chiamato analitico per brevità e per uso corrente.

Playback Theatre E Gestalt Therapy

Il Playback Theatre è una forma di improvvisazione teatrale nata intorno alla metà degli anni Settanta negli USA e poi diffusa anche in Europa, in cui il soggetto narra un momento della propria storia personale, sceglie nel gruppo gli attori destinati a impersonare i vari personaggi e vede la sua storia ricreata in forma teatrale.

La Gestalt Therapy, messa a punto da Fritz Perls (che in gioventù, a Berlino, era stato anche attore in spettacoli diretti da Max Reinhardt), utilizza diverse tecniche teatrali, con particolare attenzione alla comunicazione non verbale. Una delle tecniche utilizzate per esplorare i rapporto dell’individuo con sé stesso e con gli altri è quella della sedia vuota. Il soggetto si rivolge a una sedia vuota, come se vi fosse seduta una persona e può anche ricreare conversazioni tra due o più persone per lui significative.

gb

APPROFONDIMENTI

TEATRO SOCIALE

RIATTIVARE

GRUPPO E OPERATORE

Il punto fondamentale di queste esperienze non è la specificità del gruppo con cui si lavora, come afferma Marc Klein, ne I teatri dell’altro, ma l’incontro di due fragilità, la nostra e quella delle persone con cui si entra in contatto.

Il teatro sociale comprende l’apprendimento delle convenzioni e dei comportamenti degli spazi e delle comunità in cui un progetto si sviluppa. Ad esempio, gli operatori teatrali svolgono una ricerca sulle politiche criminologiche e di riabilitazione dei detenuti prima di lavorare in un penitenziario. L’artista approfondisce i bisogni dei giovani disabili prima di cominciare un progetto. Lo scrittore indaga sull’AIDS/HIV per creare la piéce educativa per i suoi studenti partecipanti. Condurre laboratori per studenti con disabilità fisiche necessita una comprensione complessa dei bisogni del gruppo e chiarezza riguardo alle condizioni necessarie dei progetti teatrali. E questo processo deve sfociare in una performance, considerata come l’interazione tra due distinti campi e ottenerla non palesa un facile equilibrio, ma è il prodotto di un flusso continuamente rinegoziato tra i differenti campi.

gb

APPROFONDIMENTI

TEATRO SOCIALE

UNA SOCIALITà DIVERSA

L'artista relazionale pertanto abbandona la produzione di oggetti tipicamente estetici, si adopera per creare dispositivi in grado di attivare la creatività dei partecipanti trasformando l'oggetto d'arte in un luogo di dialogo, confronto e, appunto, di relazione in cui perde importanza l'opera finale e assume centralità il processo, la scoperta dell'altro, l'incontro.

IMPROVVISAZIONE

Questi processi collaborativi hanno coinvolto, in quella che P. Parreno definisce "l'estetica dell'alleanza", artisti come P. Huyghe, Liam Gillick, Dominique Gonzalez-Foerster, Angela Bulloch, Carsten Höller, Rirkrit Tiravanija, Douglas Gordon.

gb

APPROFONDIMENTI

ARTE RELAZIONALE

unire interno ed esterno

fra etica ed estetica

Insomma, i riti di passaggio, i momenti che sancivano il cambio di status e la progressiva introduzione nella realtà presenti nelle società antiche, venendo a mancare nelle comunità odierne, producono nell'uomo di oggi un intenso desiderio di rappresentazione di sé. Un’esigenza legittima, che spesso non trova luoghi adeguati e protetti sfociando in un enorme disagio che conduce alla contrapposizione, al conflitto, al dramma sociale.

E la rimozione del dis-agio e del mal-essere, fin dalla radice, presuppone un paradigma non solo etico, ma anche e soprattutto estetico. E riattivare la comunicazione teatrale, sia come premessa per la creazione di una reale comunità che come conseguenza della vita di una comunità in atto, risponde a questa profonda esigenza di relazione.

migliorare le relazioni

Attraverso il movimento creativo, la danza di comunità, si propone di trovare nel corpo uno strumento immediato per migliorare le relazioni interpersonali, assicurando il riconoscimento del sé, del gruppo e la valorizzazione culturale della comunità agendo nei contesti di emergenza, disagio, educazione ed interculturalità.

gb

approfondimenti

danza di comunita'

FRA ARTE E SOCIALE

Le esperienze di alcuni artisti italiani che operano nell’ambito della ricerca teatrale e che hanno scelto di lavorare con cittadini o con persone in particolari condizioni di disagio, affrontando le differenze - termine essenziale per il teatro in generale, ma ancor più per quello sociale - hanno creato contagi e sinergie, sfociati in felici osmosi tra teatro d’arte e teatro sociale. Dando vita, così, ad un orizzonte ricco di incontri tra arte, teatro e socialità.

Questo ha favorito il progressivo affermarsi non solo di nuovi ambiti di intervento – quali la cooperazione internazionale, la promozione della salute e dell’ambiente, lo sviluppo di comunità territoriali, il benessere organizzativo, interventi con anziani e donne - ma di nuove forme organizzative e giuridiche, di nuove metodologie di intervento. Pianificando – per la prima volta in Europa – percorsi riconosciuti anche a livello universitario di formazione degli operatori di teatro sociale. Quest'ultimo ha ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale dall’Unione Europea con l’assegnazione del primo premio del bando Cultura 2011, assegnato ad un progetto italiano.

RI_MAPPARE IL TEATRO

Risulta urgente una nuova indagine - come si augura l'Associazione Ateatro - non solo per la conoscenza in sé del fenomeno e per porre a confronto realtà anche distanti (geograficamente, e per poetiche e percorsi formativi), ma anche per agevolare la nascita di reti tra operatori (come si è verificato di recente per il Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere) o Protocolli d’Intesa (come già accaduto per il Teatro in Carcere con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari), sinergie tra professionisti, gruppi ed esperienze.

Una nuova mappatura dovrebbe, infine, servire a informare e coinvolgere enti pubblici nazionali e locali, promuovere una maggiore attenzione nei confronti delle esigenze degli operatori, dei cittadini e delle comunità coinvolte poiché la questione della trasversalità della cultura nel costruire innovazione sociale è una delle linee guida più urgenti per i prossimi anni in Italia, e come appare anche dalle stesse nuove indicazioni della progettazione europea.

gb

APPROFONDIMENTI

TEATRO SOCIALE

gb

DANZA URBANA

Giardini, palazzi storici, residenze sabaude, case private, piazze, musei sono i nuovi "contenitori" con cui affiliare pubblico, sensibilizzare lo spettatore, aprire alla conoscenza della danza contemporanea. Eccone alcune.

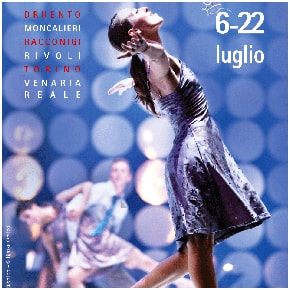

INTERPLAY FESTIVAL

EDIZIONE 2014

EDIZIONE 2013

TEATRO A CORTE

Nato nel 2007 con l’obiettivo primario di far incontrare la creatività contemporanea dello spettacolo dal vivo con il patrimonio storico - architettonico rappresentato dal circuito delle Residenze Sabaude del Piemonte, offre una finestra privilegiata sulla danza contemporanea dislocandola in spazi non tipicamente "consueti".

EDIZIONE 2013

EDIZIONE 2012

NATURA IN MOVIMENTO

Installazioni, performance, danza contemporanea e teatro irrompono in uno spazio fisico ma anche mentale, creando nuovi immaginari per il pubblico e suscitando nuove sensibilità in una fusione armoniosa tra la bellezza della natura e dell’arte, dell’antico con il contemporaneo e dell’uomo con l’universo.

COMPAGNIA eGRIBIANCO

Una è L'ultimo rifugio ambientato nel Bunker Soratte a Roma, l'altra a Torino, pensata per il Bunker di Piazza Risorgimento dal titolo Itinerario per una possibile salvezza.

gb

approfondimenti

street dance

VIA ROMA E LAGRANGE

A differenza di Milano e Roma, Torino non gode della stessa frequenza degli artisti di strada. In via Roma e Lagrange spesso si vedono degli artisti, ancora in Piazza Castello, ma purtroppo e spesso sono artisti "turisti" o legati al mondo del circo.

In effetti Teatro di strada e circo sono due forme diverse della stessa espressione artistica e contengono saperi e consuetudini artigianali di grande valore. Gli spettacoli di strada, oltre allo stile ed alla ricerca più contemporanei, percorrono anche l’altra anima del circo, quella più popolare, clownesca, in cui le tecniche e l’interpretazione dell’attore vanno di pari passo verso una rappresentazione curata, raffinata ed elegante, ma che non richiede lo studio di un programma di sala per essere fruita dal pubblico.

circo vertigo

Nel 2003 in Piemonte Chiara Bergaglio e Paolo Stratta dell’Associazione Quanat creano la Scuola di Cirko “Vertigo” che fa parte della Fedec (Federazione Europea delle Scuole Professionali di Circo). La Scuola che si trova a Grugliasco, nasce con l’obiettivo di formare professionisti e artisti dello spettacolo e di riavvicinare il mondo circense al grande pubblico.

flic teatro

Per chi volesse entrare nella grande famiglia del circo a Torino c’è anche un’altra Scuola importante, quella di formazione Arti Circensi Flic diventata un punto di riferimento in ambito italiano ed europeo: un centro formativo capace di offrire ad allievi provenienti da tutto il mondo una formazione internazionale.

C.IT.A

gb

APPROFONDIMENTI

TEATRO DI STRADA

Autore

Giovanni Bertuccio

Archivi

Gennaio 2022

Gennaio 2021

Gennaio 2020

Settembre 2019

Marzo 2019

Gennaio 2019

Ottobre 2018

Giugno 2018

Maggio 2018

Aprile 2018

Gennaio 2018

Marzo 2017

Dicembre 2016

Novembre 2016

Ottobre 2016

Settembre 2016

Luglio 2016

Giugno 2016

Maggio 2016

Categorie

Tutti

Action Painting

AIDS

Anna Halprin

Annibale Ruccello

ANNI NOVANTA

Anni Sessanta

Arnulf Rainer

Art Brut

Arte

Arte Dei Folli

ARTE E STRADA

ARTE RELAZIONALE

Artivisive

Azioni

Bodyart

CAMP

Cibele

CIRCO VERTIGO

CLAUDIO ZANOTTO CONTINO

COMPORTAMENTO

COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI

Coreografi

Corpo

CORPO E TEATRO

Cromosomi

Cubo Teatro

Danza

DANZA CONTEMPORANEA

Danza Di Comunità

Danza Di Comunità

DANZA URBANA

DES Danza Educazione Società

Drag

EGRIBIANCODANZA

FESTIVAL

FLIC TEATRO

Franca Zagatti

Gender

Genere

Genetica

GRAFFITISMO

Graphic Novel

Gunter Brus

Hans Prinzhorn

Hermann Nitsch

Il Teatro Dell'altro

Informale

INTERPLAY FESTIVAL

Interviste

ITALIA

Jean Claire

Jean Dubuffet

JEFF KOONS

Judson Dance Theate

Kunst Und Revolution

LACAN

La Nuova Drammaturgia Napoletana

L'art Chez Les Fous

Lesbismo

Luca Silvestrini

Malerei-Selbstbemalung-Selbstverstumme-lung

Mario Mieli

MICHEL FOUCAULT

Monique Witting

MOSTRE

NATURA IN MOVIMENTO

Nicola Galli

NICOLAS BOURRIAUD

NOVECENTO

ORLAN

Otto Muehl

Otto Muhl

Performance

Pollock

PROGETTO ORESTE

Protein Dance Company

PSICODRAMMA

QUEER

Queer E Arte

Queer E Danza

Queer E Teatro

Registi

Renato Barilli

Riti Di Passaggio

Riti Orgistici

Rito E Danza

RUDOLF LABAN

SILVIA BATTAGLIO

STRADA E ARTE

STREET ART

STREET DANCE

Taurobolio

Teatro

TEATRO A CORTE

Teatro Di Orge E Misteri

TEATRO DI STRADA

Teatro Sociale

TECNOLOGIA

TORINO

TRACEY EMIN

Videoart

Videoinstallazione

VUCCIRIA TEATRO

Walter Benjamin

Wiener Aktionisten

Willi Ninja

Wolfli

Feed RSS

Feed RSS