|

antropologia e teatro

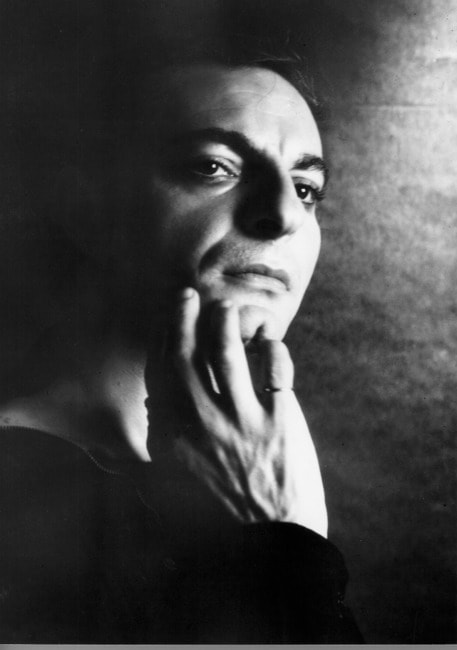

Ambientate nelle periferie o nel degrado urbano, si raccontano - attraverso un linguaggio meticcio fra il napoletano colto della tradizione barocca e quello del sottoproletario suburbano - le realtà delle protagoniste, in cui la frustrazione imperante crea atmosfere iperreali, sature di sventura. Scomparso giovanissimo, Annibale Ruccello è stato riscoperto e rivalutato negli anni Novanta, divenendo una delle voci più interessanti e originali del teatro italiano della seconda metà del XX secolo.

Le cinque rose di Jennifer (1980); Weekend (1983); Notturno di donna con ospiti (1984); Ferdinando (1985); Piccole tragedie minimali (1986); Anna Cappelli (post. 1987) sono le opere con cui Ruccello ha indagato la trasformazione dell'immaginario attraverso la scomparsa dei miti/riti collettivi. La sua scrittura teatrale, con l'adozione del carattere noir e dei ritmi da thrilling, usa il dialetto non come forma di un teatro di tradizione ma come linguaggio di un teatro di sperimentazione.

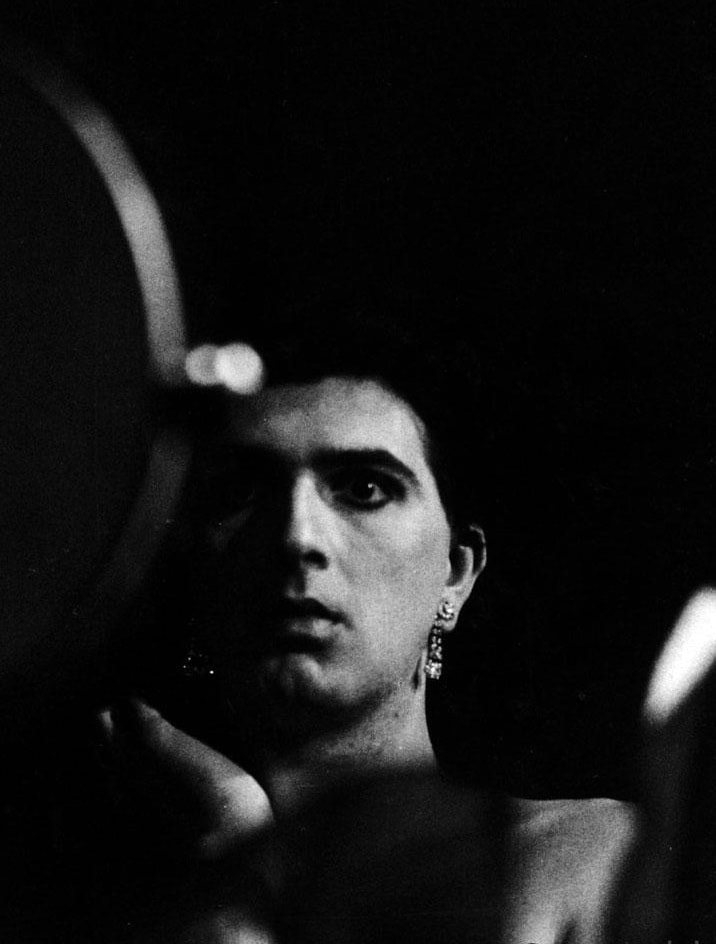

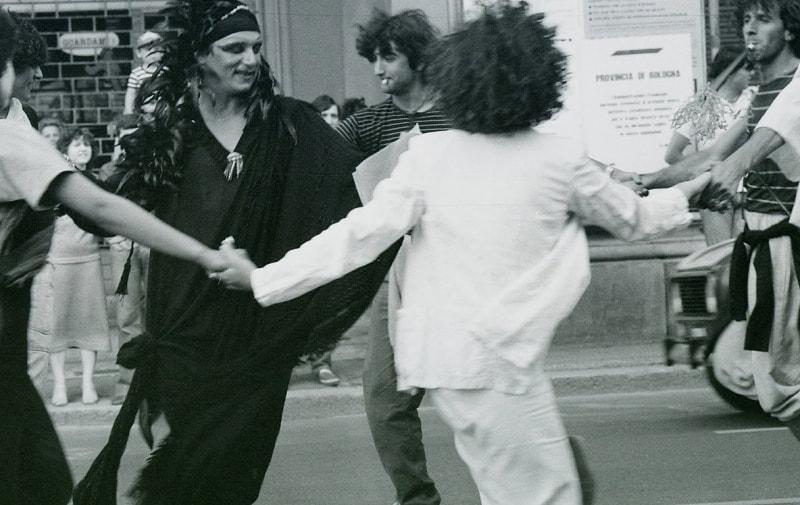

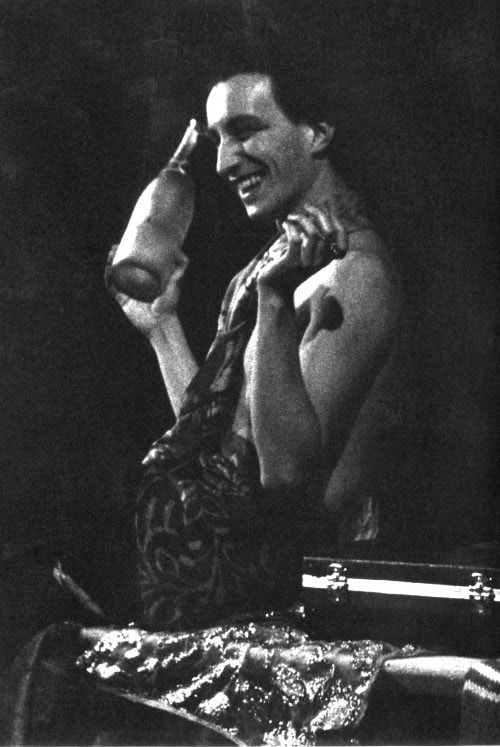

La sua stessa presenza, come autore e attore en travesti - Le cinque rose di Jennifer; Notturno di donna con ospiti; Ragazze sole con qualche esperienza - è parte integrante di quella ricerca antropologico-teatrale sui temi dell'identità (culturale e sessuale) in un universo repressivo, contaminato nel linguaggio e nei comportamenti dai modelli di vita borghese.

ferdinando

Ferdinando è la storia della baronessa Clotilde, matura nobildonna che nel 1870, non accettando i Savoia, passa i suoi giorni a letto, malata d’ipocondria, in una villa di periferia. Donna Gesualda, sua cugina povera, la assiste, ricoprendo il doppio ruolo di infermiera e secondino. Tra pillole, ozio e le visite di Don Catellino - il prete, coinvolto in intrighi politici e amori sconvenienti - la vita scorre noiosa. Fino all'arrivo improvviso di Ferdinando, un giovane affascinante ed educato, che scatena l'interesse della piccola comunità, quando afferma di essere un lontano nipote della baronessa.

Tutti se ne innamorano e Ferdinando diventa l'amamte di Don Catellino, della baronessa e anche di Gesualda. Mosse dalla gelosia, Clotilde e Gesualda avvelenano il sacerdote. Ferdinando, però, si rivela non il nipote della baronessa, ma il figlio del notaio venuto per rubare i gioielli che, la baronessa, a sua volta, aveva rubato ad un vecchio amante. Il giovane, ricatta le due donne: i gioielli o lo scandalo. La baronessa, priva di alternative, ri-torna vittima dell'ipocondria.

Lo sguardo Omosessuale

Il vero personaggio gay è quello di Donna Clotilde o meglio è il modo in cui Ruccello costruisce lo sguardo di Gesualda che ci mostra il lato omosessuale. Utilizzando l’immaginario culturale gay, mettendo in scena un personaggio ibrido, contaminato e portatore di desideri contrastanti, costruisce il carattere di Clotilde.

«Fatte mettere ‘e mmane dinte’e cazuneā (Toccandogli il membro nei calzoni) Chisto oìā Chisto ccàā Adda essere sulo d’’o mioā Si saccio ca ‘o daie a quacchedun’ata, t’’o taglioā M’’o mangioā»

Una donna che ha dovuto lasciare la propria città, la famiglia e i suoi diritti a causa della sua personalità, unicità da cui trae anche energia e orgoglio. Affermazione e emarginazione sociale, amore e distruzione fanno de la baronessa la metafora di un mondo che fatica a ricongiungersi con le proprie radici storiche e culturali, che teme il futuro e si nasconde. Unico slancio vitalistico il desiderio, quello sessuale. Desiderare farà ricongiungere Donna Clotilde con la sua vera natura.

Un modo di essere che in chiave camp teatralizza la sua condizione drammatizzando la relazione con gli altri. Si crea così un meta-teatro in cui tutti i personaggi sono descritti attraverso il suo sguardo mentre il suo corpo si espone come una parodia - la malata devota o la seduttrice sensuale - metafora de la resistenza al mondo che cambia.

Sesso e potere

Nel teatro di allora o nei romanzi infatti, i personaggi femminili usavano il sesso come un capitale, solo per poi pentirsi e riscoprire l’amore - pensiamo a La signora delle camelie - oppure, quando esercitavano potere o gestivano denaro, finivano per diventare asessuate, come nel caso di La visita di vecchia signora di Friedrich Dürrenmatt. Nel testo di Ruccello invece, la protagonista, non più giovane, ha potere e sete sessuale, e usa il suo potere per soddisfare la sua fame. Un atteggiamento che la letteratura ha sviluppato più spesso al maschile e che fa di Donna Clotilde una donna che si comporta come un uomo.

gb

Approfondimenti

queer e teatro

Autore

Giovanni Bertuccio

Archivi

Gennaio 2022

Gennaio 2021

Gennaio 2020

Settembre 2019

Marzo 2019

Gennaio 2019

Ottobre 2018

Giugno 2018

Maggio 2018

Aprile 2018

Gennaio 2018

Marzo 2017

Dicembre 2016

Novembre 2016

Ottobre 2016

Settembre 2016

Luglio 2016

Giugno 2016

Maggio 2016

Categorie

Tutti

Action Painting

AIDS

Anna Halprin

Annibale Ruccello

ANNI NOVANTA

Anni Sessanta

Arnulf Rainer

Art Brut

Arte

Arte Dei Folli

ARTE E STRADA

ARTE RELAZIONALE

Artivisive

Azioni

Bodyart

CAMP

Cibele

CIRCO VERTIGO

CLAUDIO ZANOTTO CONTINO

COMPORTAMENTO

COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI

Coreografi

Corpo

CORPO E TEATRO

Cromosomi

Cubo Teatro

Danza

DANZA CONTEMPORANEA

Danza Di Comunità

Danza Di Comunità

DANZA URBANA

DES Danza Educazione Società

Drag

EGRIBIANCODANZA

FESTIVAL

FLIC TEATRO

Franca Zagatti

Gender

Genere

Genetica

GRAFFITISMO

Graphic Novel

Gunter Brus

Hans Prinzhorn

Hermann Nitsch

Il Teatro Dell'altro

Informale

INTERPLAY FESTIVAL

Interviste

ITALIA

Jean Claire

Jean Dubuffet

JEFF KOONS

Judson Dance Theate

Kunst Und Revolution

LACAN

La Nuova Drammaturgia Napoletana

L'art Chez Les Fous

Lesbismo

Luca Silvestrini

Malerei-Selbstbemalung-Selbstverstumme-lung

Mario Mieli

MICHEL FOUCAULT

Monique Witting

MOSTRE

NATURA IN MOVIMENTO

Nicola Galli

NICOLAS BOURRIAUD

NOVECENTO

ORLAN

Otto Muehl

Otto Muhl

Performance

Pollock

PROGETTO ORESTE

Protein Dance Company

PSICODRAMMA

QUEER

Queer E Arte

Queer E Danza

Queer E Teatro

Registi

Renato Barilli

Riti Di Passaggio

Riti Orgistici

Rito E Danza

RUDOLF LABAN

SILVIA BATTAGLIO

STRADA E ARTE

STREET ART

STREET DANCE

Taurobolio

Teatro

TEATRO A CORTE

Teatro Di Orge E Misteri

TEATRO DI STRADA

Teatro Sociale

TECNOLOGIA

TORINO

TRACEY EMIN

Videoart

Videoinstallazione

VUCCIRIA TEATRO

Walter Benjamin

Wiener Aktionisten

Willi Ninja

Wolfli

Feed RSS

Feed RSS